ワンルームマンション投資は、比較的少額から始められる手軽さと、安定した家賃収入が期待できる点から、投資初心者や忙しい会社員の間でも人気を博しています。しかし、実際にワンルームマンション投資を行っている人々はどのような動機で投資を始め、どのような成果を上げているのでしょうか。また、投資家が直面する課題や将来の展望はどのようなものなのでしょうか。

TOCHUでは、このような疑問に応えるべく、2025年3月に全国のワンルームマンション投資家300人を対象とした「ワンルームマンション投資家実態調査」を実施しました。本コラムでは、調査データを基に、投資家のプロフィール、投資行動、成功要因、そして課題について詳しく解説します。

調査概要

本調査は2025年3月に実施し、全国のワンルームマンション投資家300人から回答を得たものです。性別は男性56%、女性44%、平均年齢50.3歳。

- 調査対象: ワンルームマンション投資を行う全国の20~75歳までの男女

- 調査方法: インターネットによる任意回答

- 有効回答数: 300人(男性168人/女性132人)

- 調査実施日: 2025年3月3日(月)~2025年3月6日(木)

調査の結果、回答者の平均年齢は50.3歳で、男性が56%、女性が44%と、男女差は比較的小さいことがわかりました。

以下に、調査の詳細なデータをQ1からQ18まで順を追って解説していきます。それぞれの質問に対する回答をグラフや表を交えて視覚的に示し、投資家の実態を多角的に分析します。また、単なるデータ解説にとどまらず、市場トレンドや投資環境の変化を踏まえた考察も加えています。

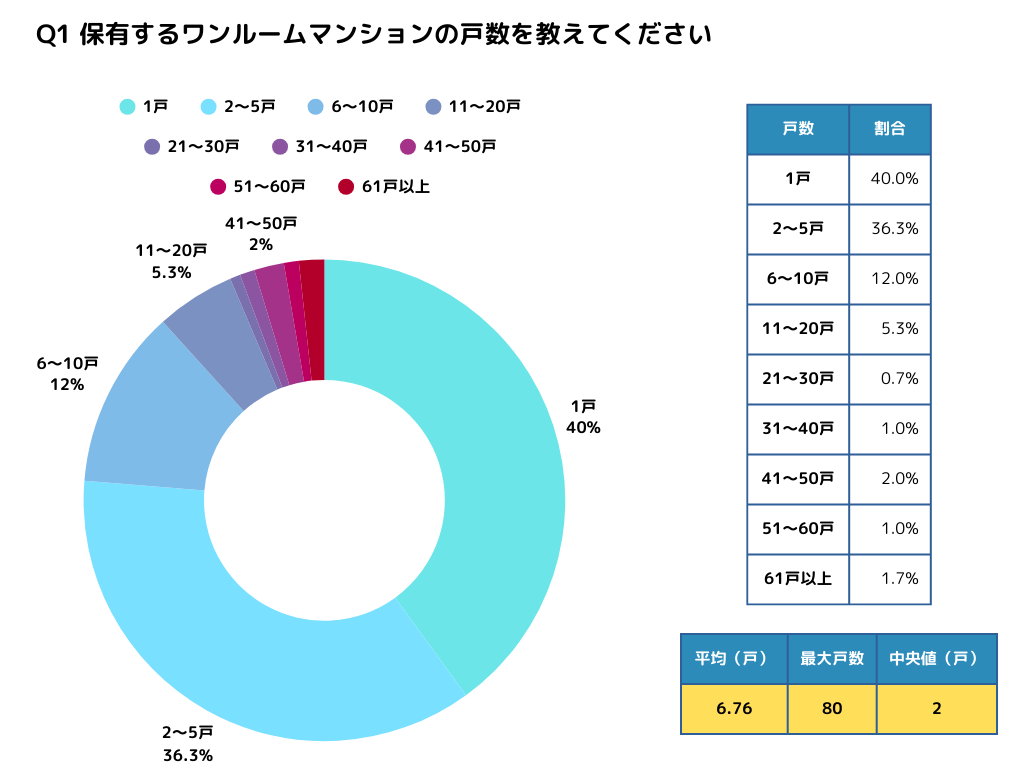

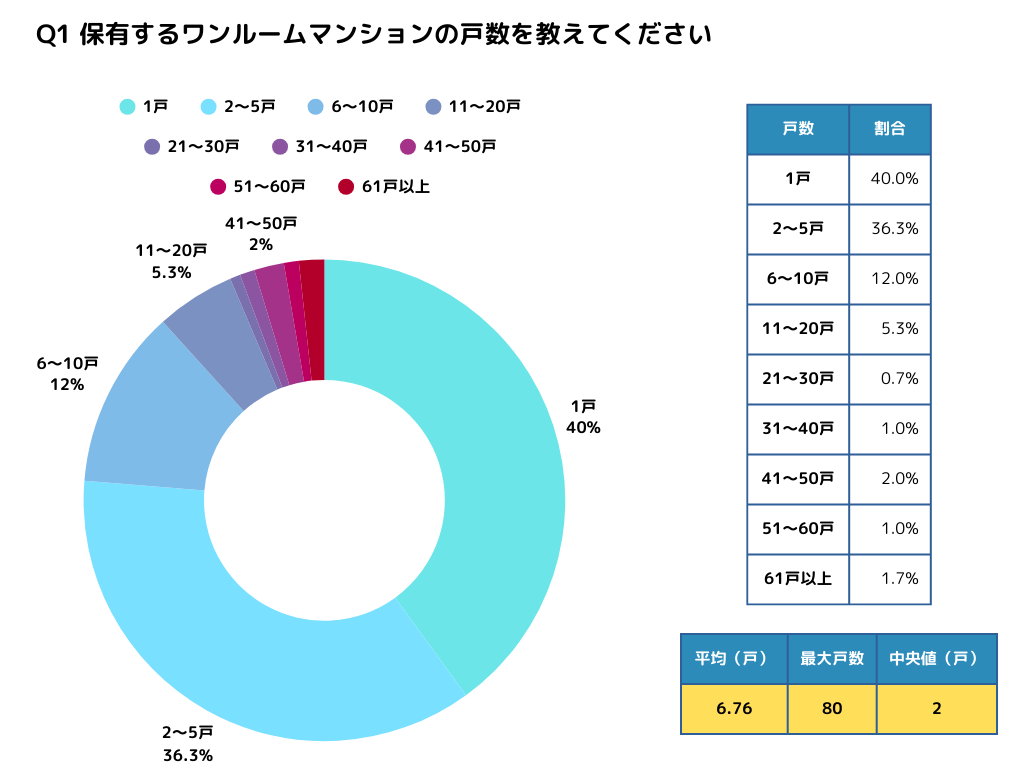

保有するワンルームマンションの戸数を教えてください

まず、ワンルームマンション投資家がどれだけの戸数を保有しているのかを聞きました。結果は、平均保有戸数が6.76戸、中央値が2戸となっており、小規模な投資家が主流であることがわかります。具体的には、1戸のみ保有する投資家が40.0%と最も多く、2~5戸が36.3%、6~10戸が12.0%と続きます。一方、11戸以上の大規模投資家も5.3%存在し、投資の規模にはバラつきが見られます。

ワンルームマンション投資が手軽に始められる一方で、経験を積んだ投資家が徐々に規模を拡大している傾向が伺えます。特に1戸のみの投資家が4割を占めることから、初心者や小規模投資家が市場の中心を担っていることが推測されます。

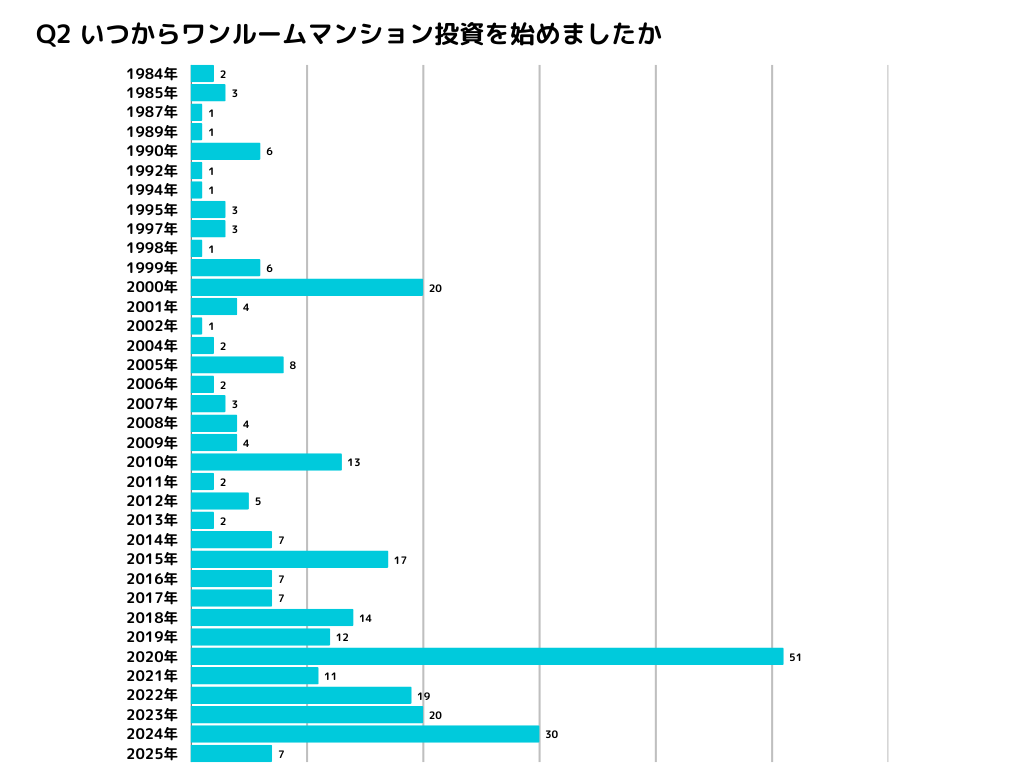

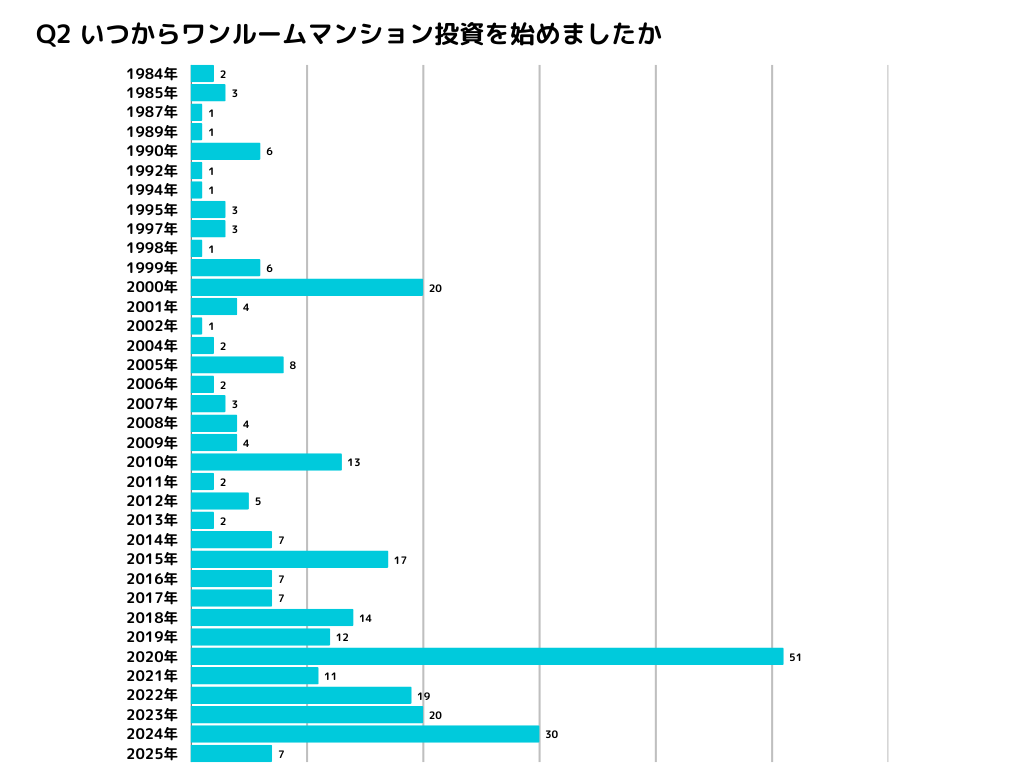

いつからワンルームマンション投資を始めましたか

次に、投資を始めた時期を尋ねました。最も多いのは2020年で、51戸と突出しています。これはコロナ禍による低金利環境や、不動産投資への関心が高まった時期と一致します。2000年代以降に投資を始めた人が多く、1990年代は6戸、2000年は20戸、2010年は13戸、2015年は17戸と、徐々に増加傾向にあります。

この結果から、近年の経済環境が投資を後押ししていることがわかり、特に2020年以降に新規参入者が急増したことが特徴的です。一方で、1980年代や1990年代から投資を始めているベテラン投資家も少数ながら存在し、長期的な視点で市場を見ている層も見受けられます。

コロナ禍と不動産投資のブーム

2020年に参入者が急増した背景には、コロナ禍による様々な要因が考えられます。一つは、世界的な金融緩和政策による低金利環境が投資家にとって借入コストを下げたこと。もう一つは、コロナ禍での在宅勤務増加によって、投資について学ぶ時間や情報収集の機会が増えたことが考えられます。また、株式市場の不安定さから、比較的安定した収益が期待できる不動産投資へと資金がシフトした可能性も考えられます。

直近の2024年も30戸と高い水準を維持していることから、不動産投資への関心は継続しているようです。この傾向は、将来の資産形成や年金代替としての不動産投資の重要性が認識されてきていることを表しているのかもしれません。

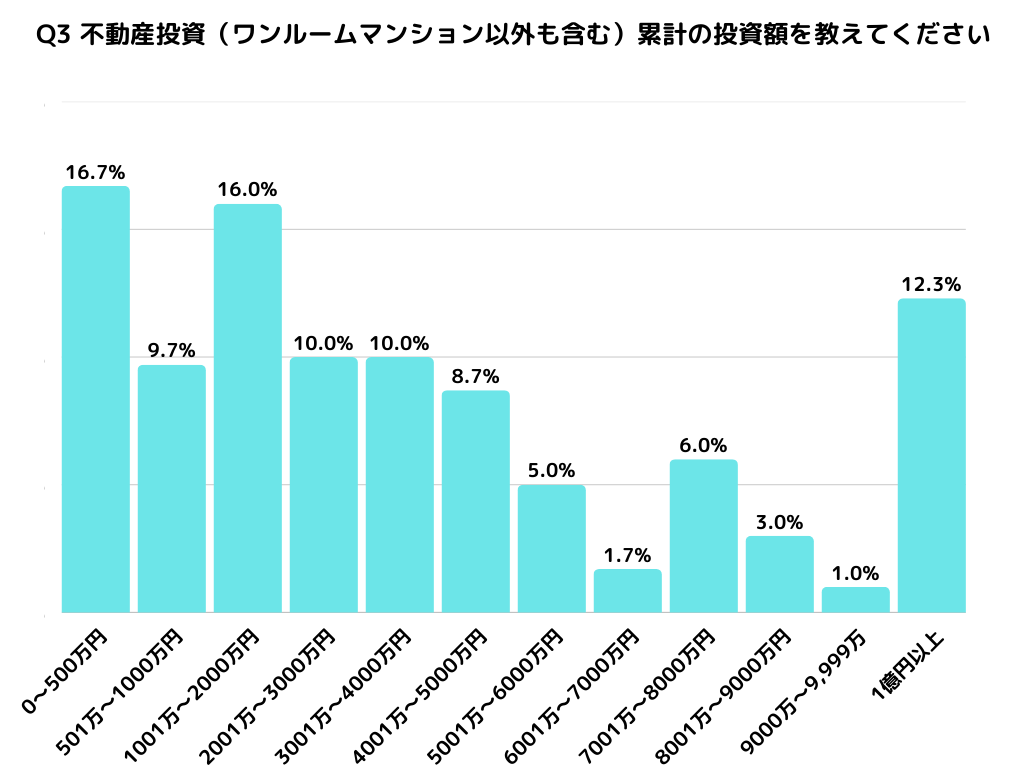

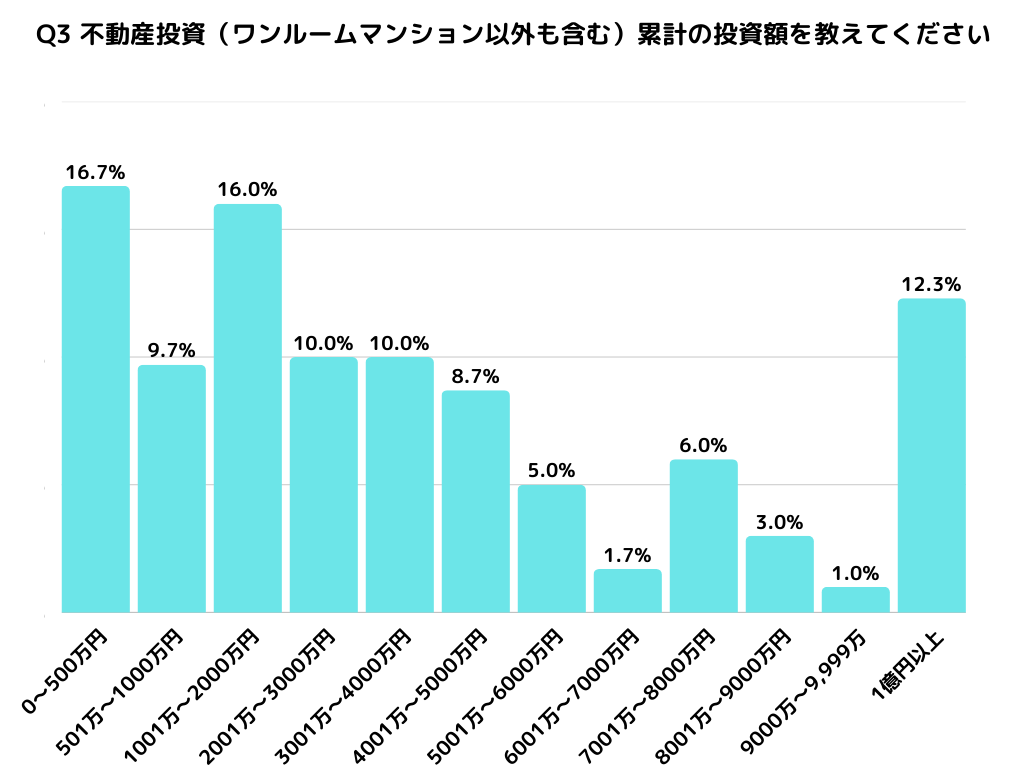

不動産投資(ワンルームマンション以外も含む)累計の投資額を教えてください

投資額については、「0~500万円」が16.7%と最も多く、次いで「1001万円~2000万円」が16.0%、「3001万円~4000万円」と「4001万円~5000万円」がともに10.0%となっています。一方で、「1億円以上」の投資を行っている人も12.3%存在し、大きな資金を投じる層も一定数います。

投資額は幅広いバラつきがあり、小規模から大規模まで多様な投資スタイルが存在することがわかります。1億円以上の投資家が1割以上を占める点にも注目です。

投資額と戸数の関係性

投資額のデータを戸数データ(Q1)と照らし合わせると、興味深い傾向が見えてきます。1戸のみ保有する投資家が40%を占める一方で、0~500万円の投資家が16.7%しかいないことから、1戸あたりの投資単価が高いということです。これは都市部、特に東京都内のワンルームマンション価格の高騰を反映していると言えるでしょう。

また、1億円以上の投資家が12.3%いる一方で、21戸以上の大規模投資家は合計でも5.4%しかいないことから、少数の投資家が高額物件に投資している可能性も推察できます。一棟のアパートやマンションやファミリータイプのマンションなど、ワンルーム以外の不動産にも分散投資している投資家も少なくないと考えられます。

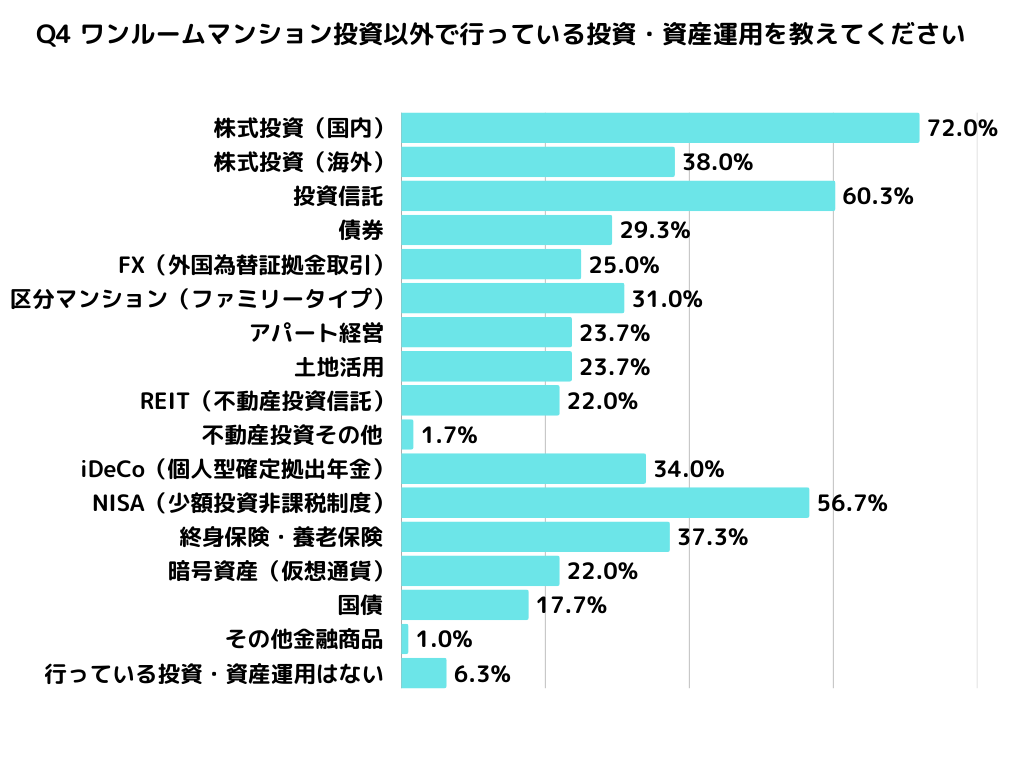

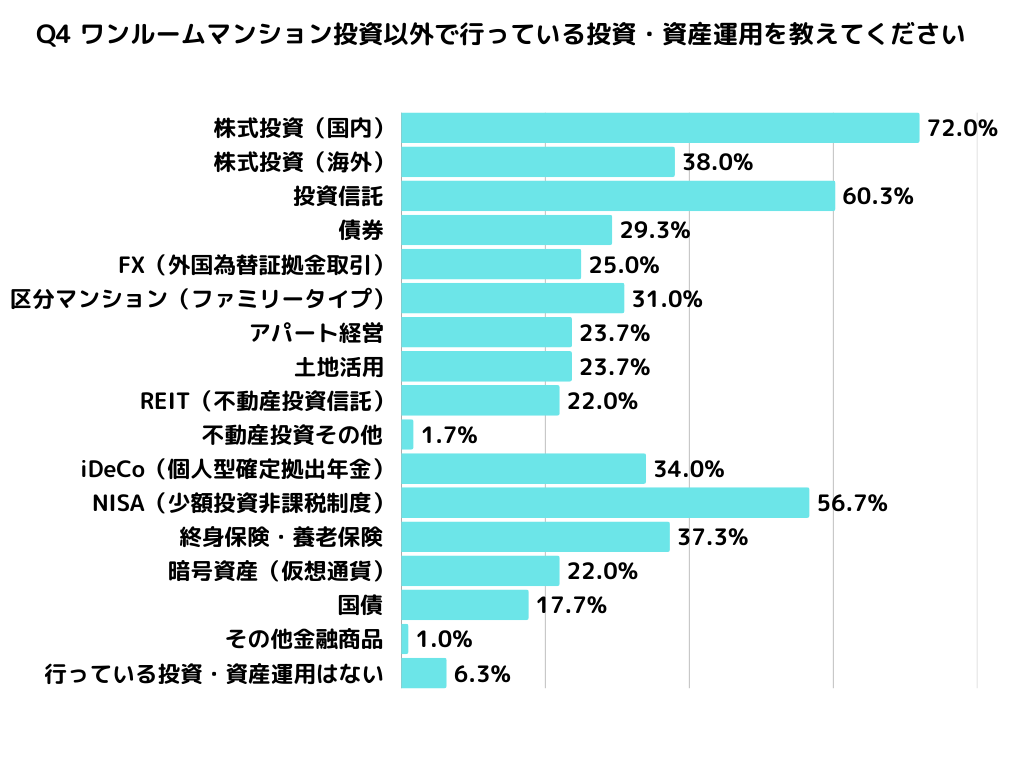

ワンルームマンション投資以外で行っている投資・資産運用を教えてください

投資家の投資行動を見ると 、国内株式投資が72.0%と最も多く、次いで投資信託(60.3%)、NISA(56.7%)、海外株式投資(38.0%)と続きます。不動産投資以外にも、積極的に資産運用を行っている投資家が多いことがわかります。

、国内株式投資が72.0%と最も多く、次いで投資信託(60.3%)、NISA(56.7%)、海外株式投資(38.0%)と続きます。不動産投資以外にも、積極的に資産運用を行っている投資家が多いことがわかります。

分散投資の重要性の認識

この結果から、ワンルームマンション投資家の多くが分散投資の重要性を理解し、実践していることが伺えます。特に国内株式投資との組み合わせが最も一般的であり、不動産という実物資産とリスク・リターン特性の異なる金融資産をバランスよく保有する傾向が強いと言えるでしょう。

また、NISA(少額投資非課税制度)の利用率が56.7%と高いことから、税制優遇を活用した効率的な資産形成への意識も高いことがわかります。iDeCo(個人型確定拠出年金)の利用率も34.0%と比較的高く、老後を見据えた長期的な資産形成を心がけている投資家が多いと言えるでしょう。

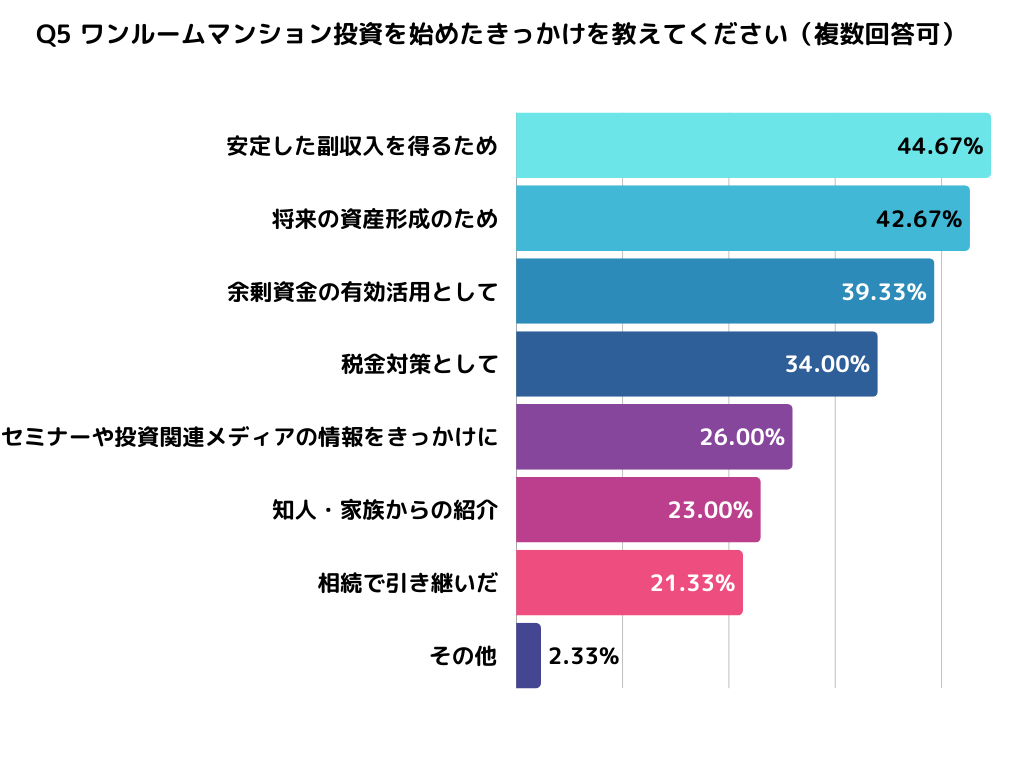

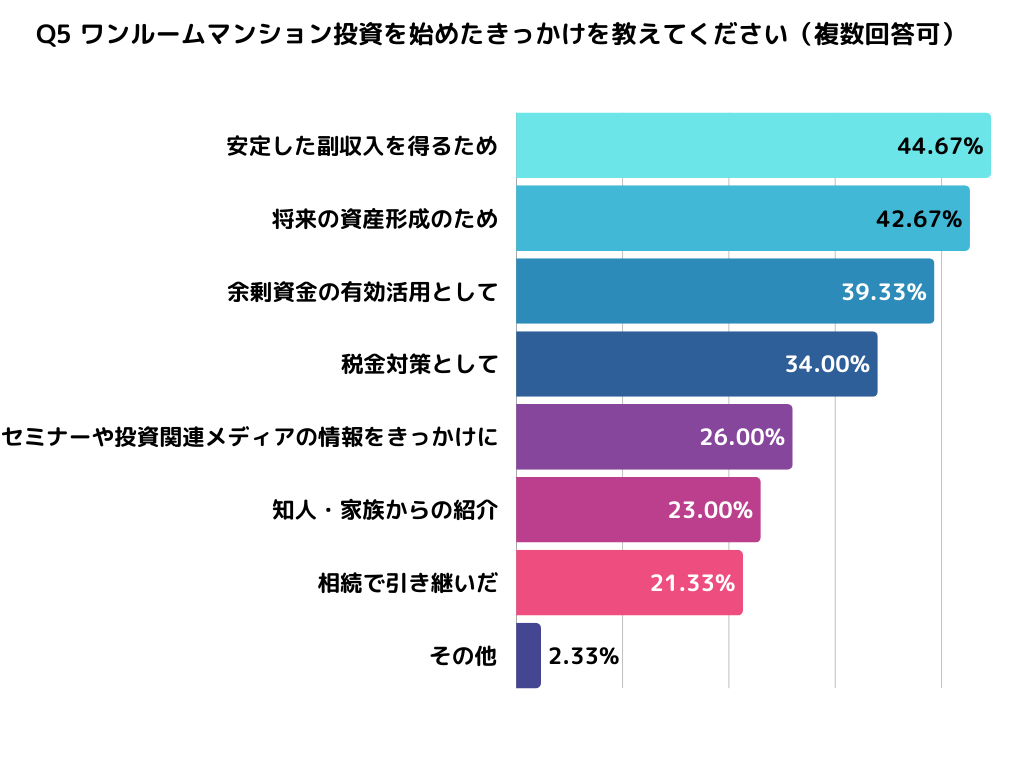

ワンルームマンション投資を始めたきっかけを教えてください

投資の動機では、「安定した副収入を得るため」が44.67%、「将来の資産形成のため」が42.67%と、収入と資産形成が主な理由となっています。その他の動機としては、「余剰資金の有効活用」(39.33%)や「税金対策」(34.00%)も上位に挙がっています。

ワンルームマンション投資が安定収入や長期的な資産形成を求める投資家に支持されているようです。特に「安定した副収入」がトップであることは、老後資金や追加収入を求める中高年層のニーズを反映していると考えられます。

投資目的からみるワンルームマンション投資の位置づけ

投資動機には年代による傾向の違いがあるかもしれません。「将来の資産形成のため」という回答が2位であることから、若年層〜中年層は将来に向けた資産形成手段として、中高年層は「安定した副収入」や「税金対策」といった即時的な効果を求めて投資している可能性があります。

また、「セミナーや投資関連メディアの情報をきっかけに」(26.00%)や「知人・家族からの紹介」(23.00%)という回答も多く、情報源として専門家のアドバイスや身近な成功事例が重要な役割を果たしていることがわかります。「相続で引き継いだ」(21.33%)という回答も2割を超えており、相続対策としての不動産投資の側面も無視できない要素となっています。

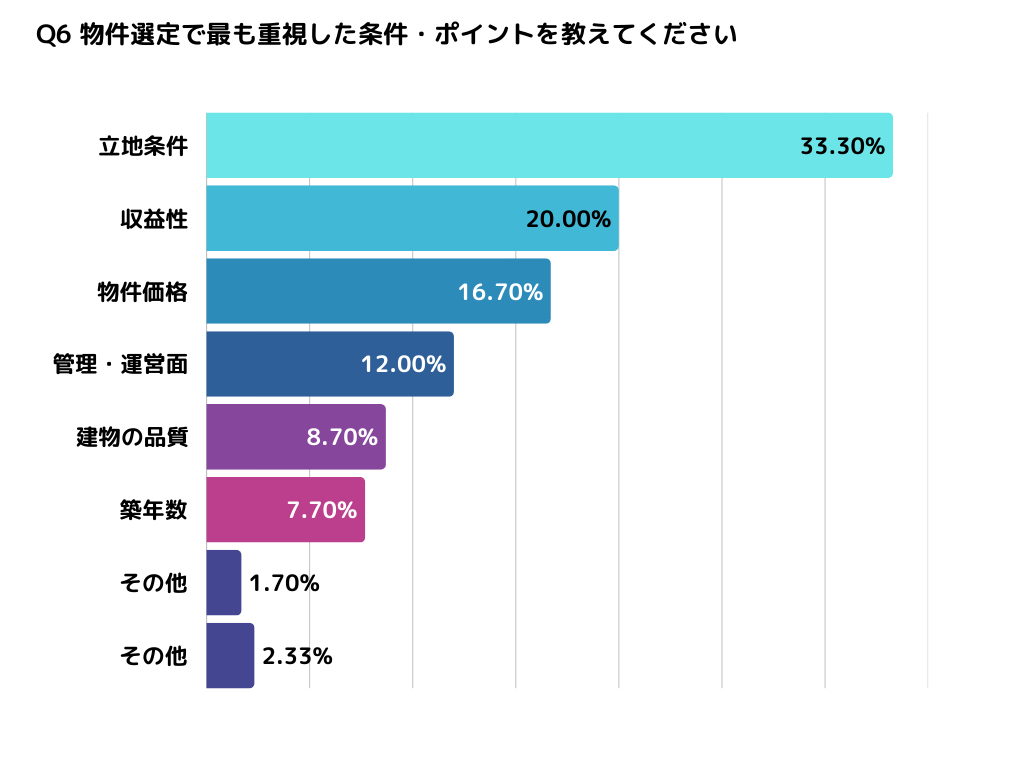

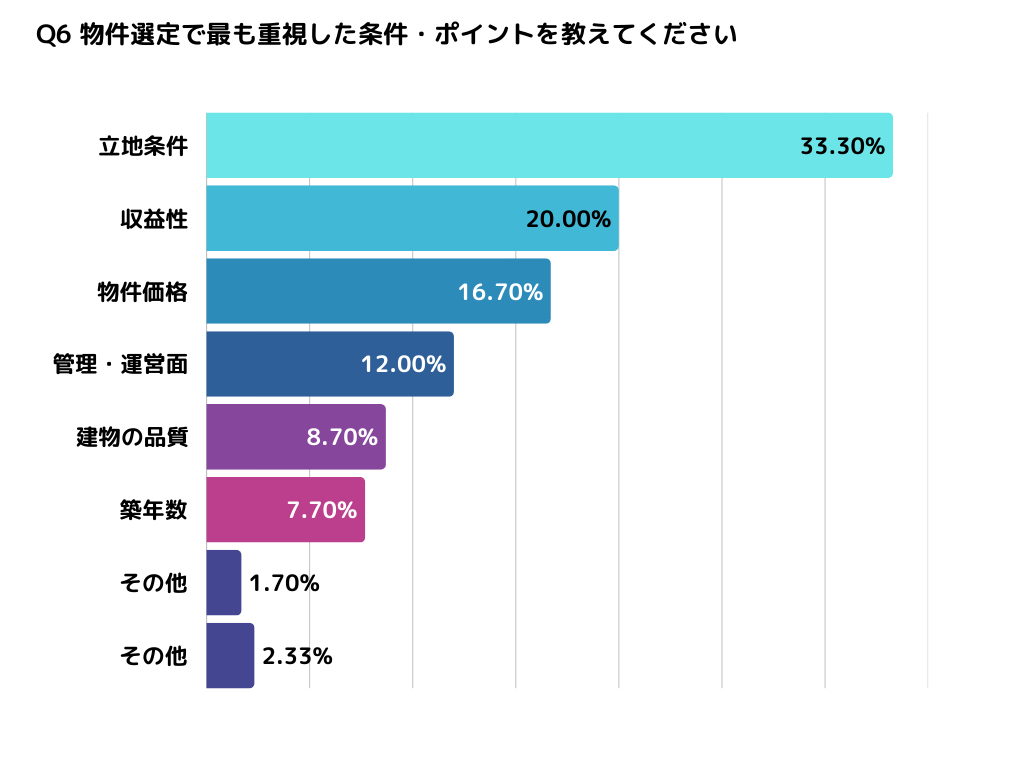

物件選定で最も重視した条件・ポイントを教えてください

物件選択では、「立地条件」が33.30%と最も重視されており、次いで「収益性」(20.00%)、「物件価格」(16.70%)が続きます。「管理・運営面」(12.00%)や「建物の品質」(8.70%)、「築年数」(7.70%)も一定の割合を占めており、総合的な判断が求められていることがわかります。

立地条件が首位であることは、賃貸需要や資産価値の安定性に影響を与える重要な要素であることを示しています。一方で、収益性が2位、物件価格が3位となっていることから、投資としてのリターンを重視する実用的な視点も強いことが伺えます。

投資判断の背景にある考え方

投資家が立地条件を最重視する背景には、「良い立地であれば空室リスクが低く、資産価値も維持される」という考え方があるようです。

また、管理・運営面や建物の品質を重視する回答も合わせて20.7%あることから、長期的な視点でのメンテナンスコストや資産価値の維持にも関心が高いことが伺えます。

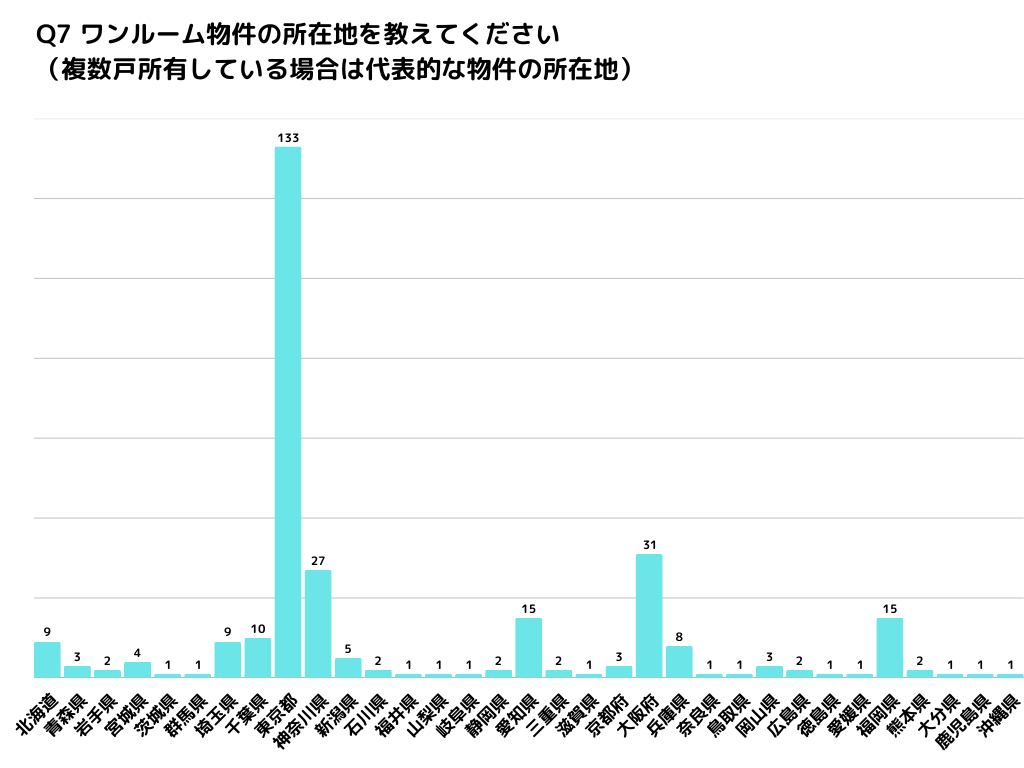

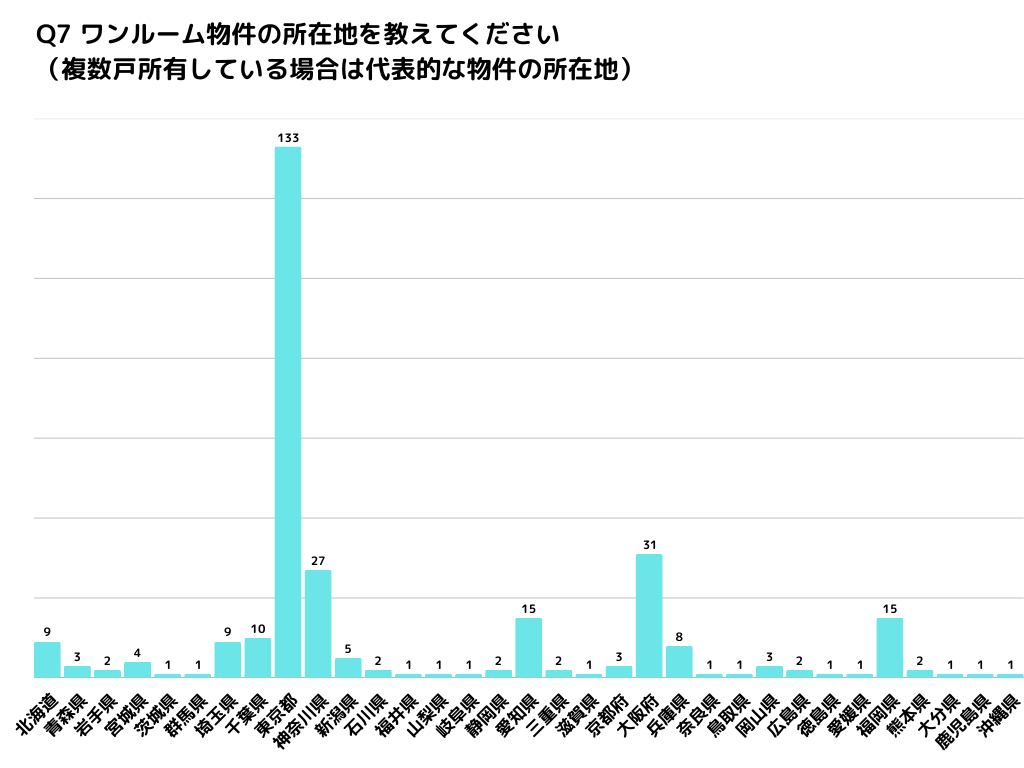

ワンルーム物件の所在地を教えてください

物件所在地については、東京都が133件と圧倒的に多く、次いで大阪府(31件)、神奈川県(27件)となっています。都市部、特に首都圏へ物件が集中している傾向が明確です。

この結果から、投資家が安定した賃貸需要と資産価値の維持を期待して、都市部の物件を選好していることが伺えます。特に東京都内の物件が全体の44.3%を占めることは、東京のワンルーム賃貸市場への強い信頼感を反映していると言えるでしょう。

地方物件への投資動向

一方で、地方にも物件が分散していることも注目すべき点です。北海道(9件)や福岡県(15件)といった地方中核都市も一定の人気を集めています。これは、都市部と比較して物件価格が安く、相対的に高い利回りが期待できることが理由と考えられます。

また、インバウンド需要の回復や地方創生の取り組みが進む中、地方物件への投資も選択肢として検討される傾向が見られます。

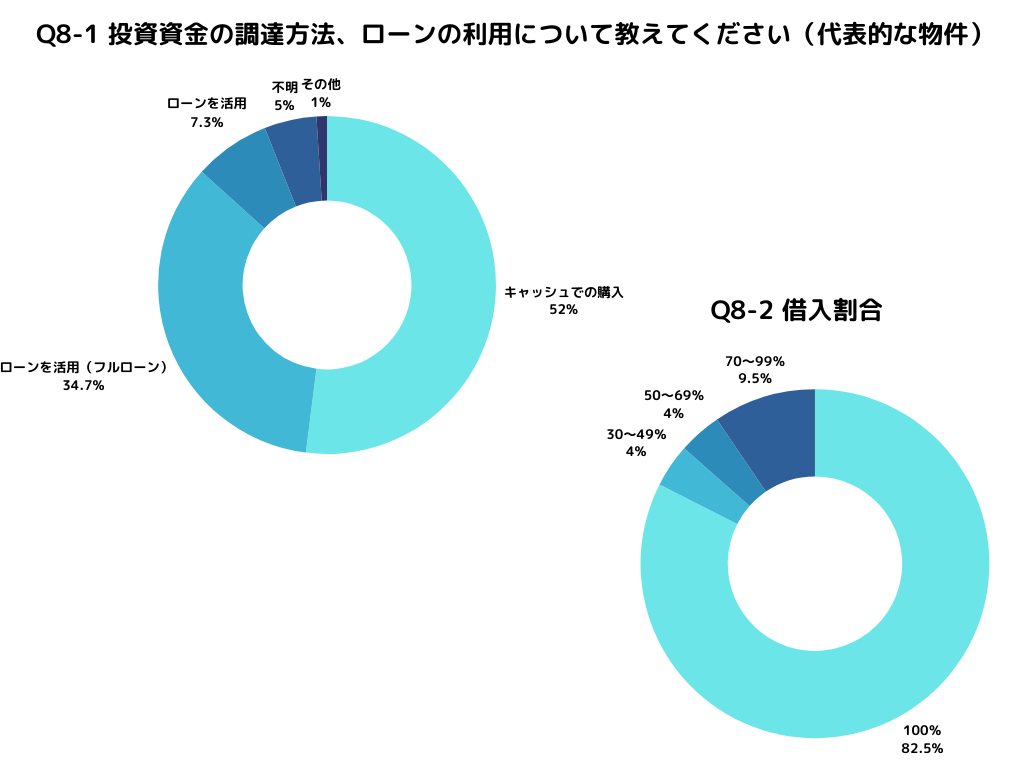

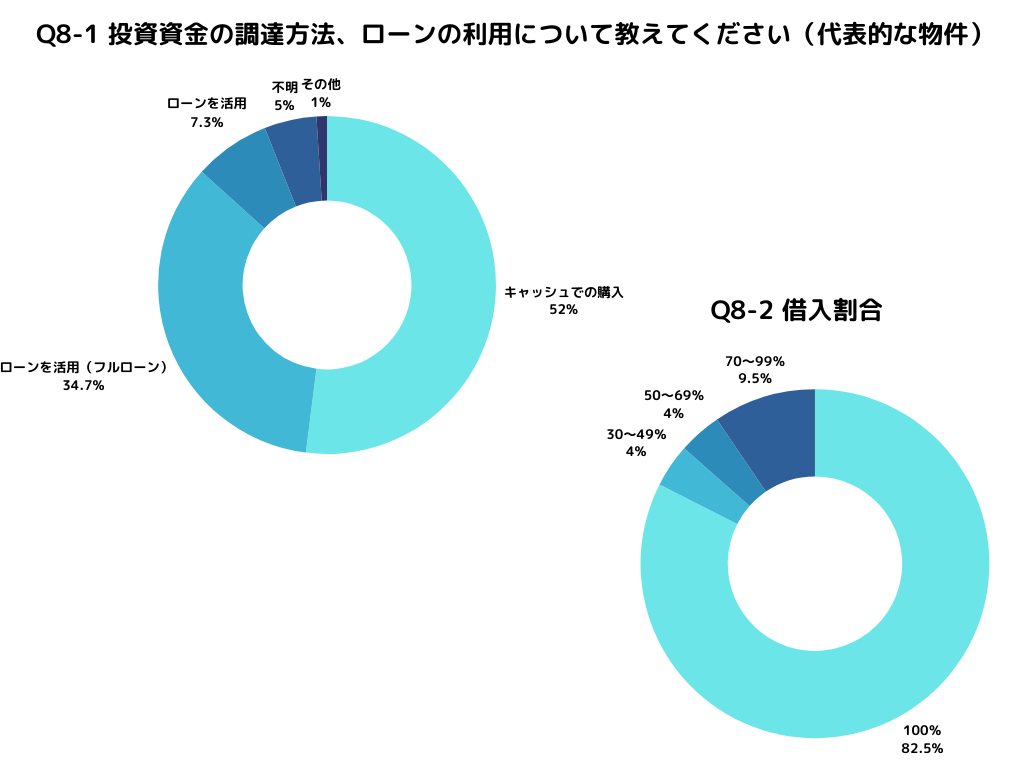

投資資金の調達方法、ローンの利用について教えてください(代表的な物件)

資金調達方法については、「キャッシュでの購入」が52%と過半数を占めています。一方で、「ローンを活用(フルローン)」も34.7%と3分の1以上を占め、「ローンを活用(フルローン以外)」が7.3%という結果でした。「不明・その他」も合わせて6%存在します。

キャッシュ購入が主流であることは、自己資金を活用する投資家が多いことを示しており、リスクを抑えた投資を志向する傾向が強いと考えられます。一方で、フルローンの活用も一般的であり、レバレッジを効かせた投資戦略も広く採用されていることがわかります。

投資戦略の多様性

Q8-2の結果と組み合わせると、ローン利用者の中ではフルローン(100%融資)が82.5%と圧倒的多数を占めていることがわかります。自己資金を温存しながら最大限のレバレッジ効果を狙う戦略をとる投資家も多いようです。

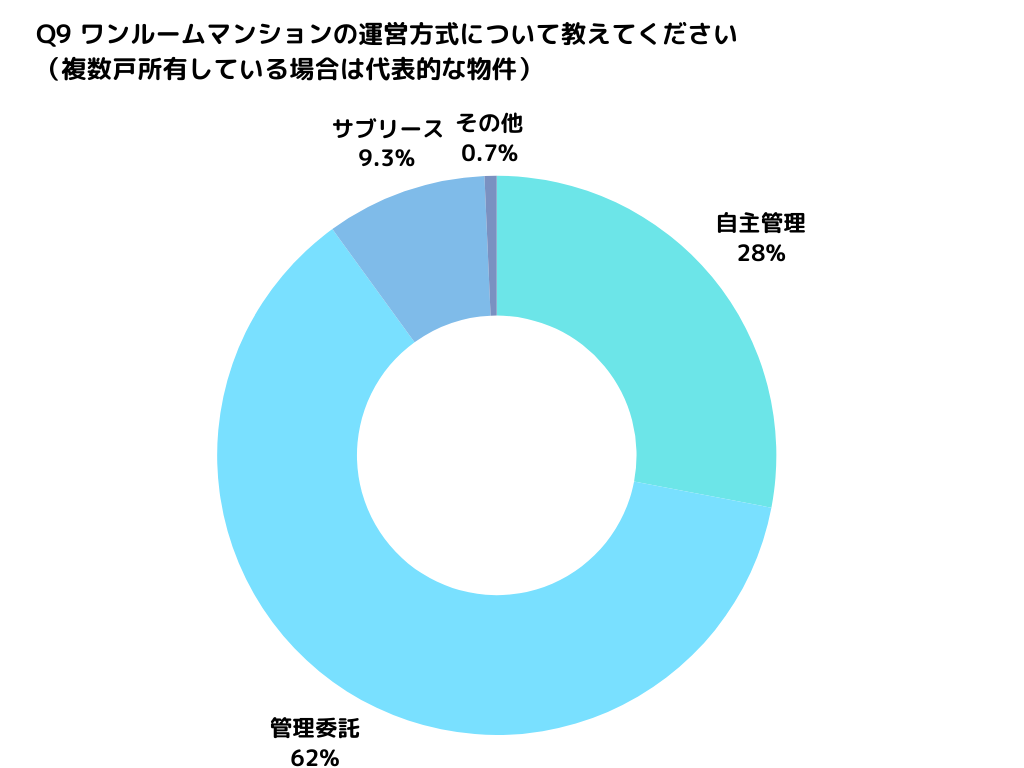

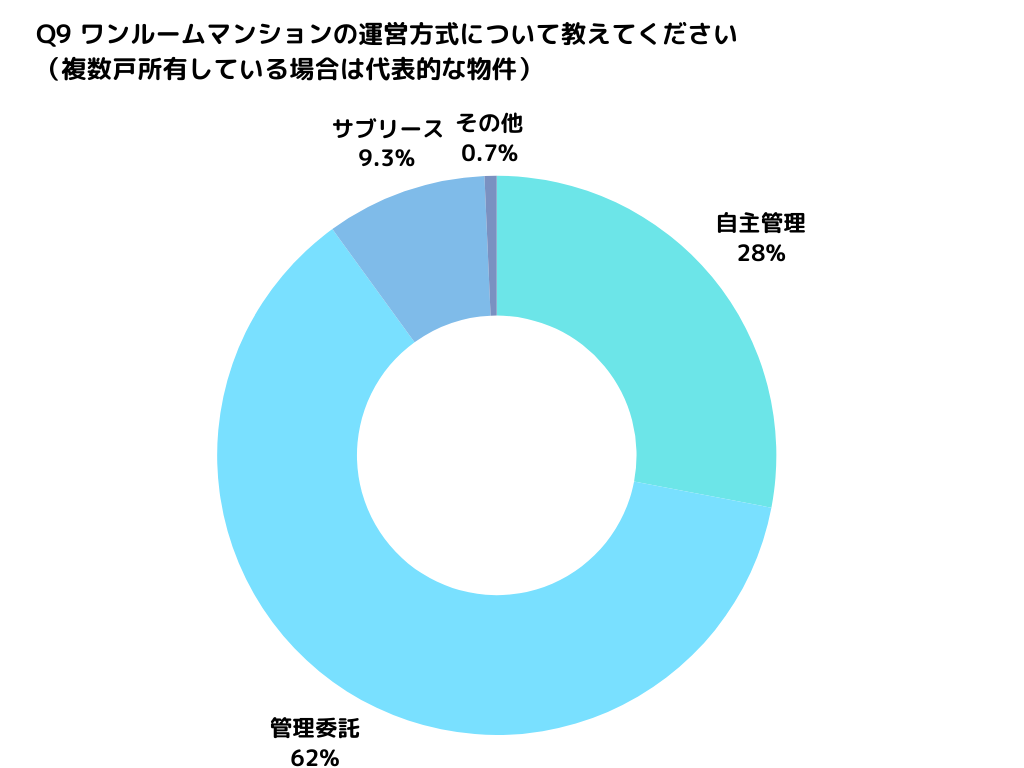

ワンルームマンションの運営方式について教えてください

運営方式については、「管理委託」が62%と過半数を占め、「自主管理」が28%、「サブリース」が9.3%、「その他」が0.7%という結果でした。

プロの管理会社に運営を委託することで、入居者対応や設備トラブル、入居者募集などの煩雑な業務を外部化し、効率的に運営することが一般的になっています。

各運営方式のメリット・デメリット

一方で、管理委託が6割以上を占める一方で、自主管理も約3割と無視できない割合です。自主管理は管理手数料が不要となるため収益性が高まる反面、投資家自身の労力や専門知識が求められます。管理委託との収益差を考慮しても、自ら管理することのメリットを感じている投資家が一定数存在することがわかります。

サブリースの割合が約1割にとどまっている点も注目すべきです。サブリースは空室リスクがなく安定収入が見込める反面、管理会社への収益配分が大きくなりがちです。実際の市場賃料と比較して収益性が低くなる可能性を考慮し、敢えてリスクを取って直接運営を選択する投資家が多数派であることが伺えます。

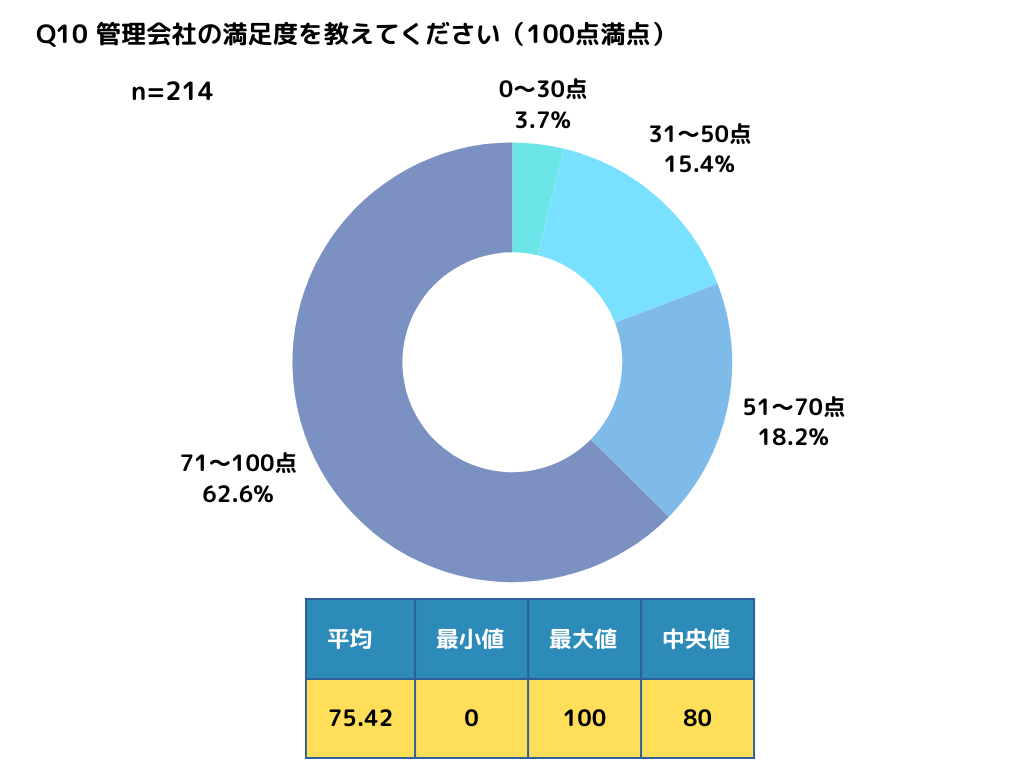

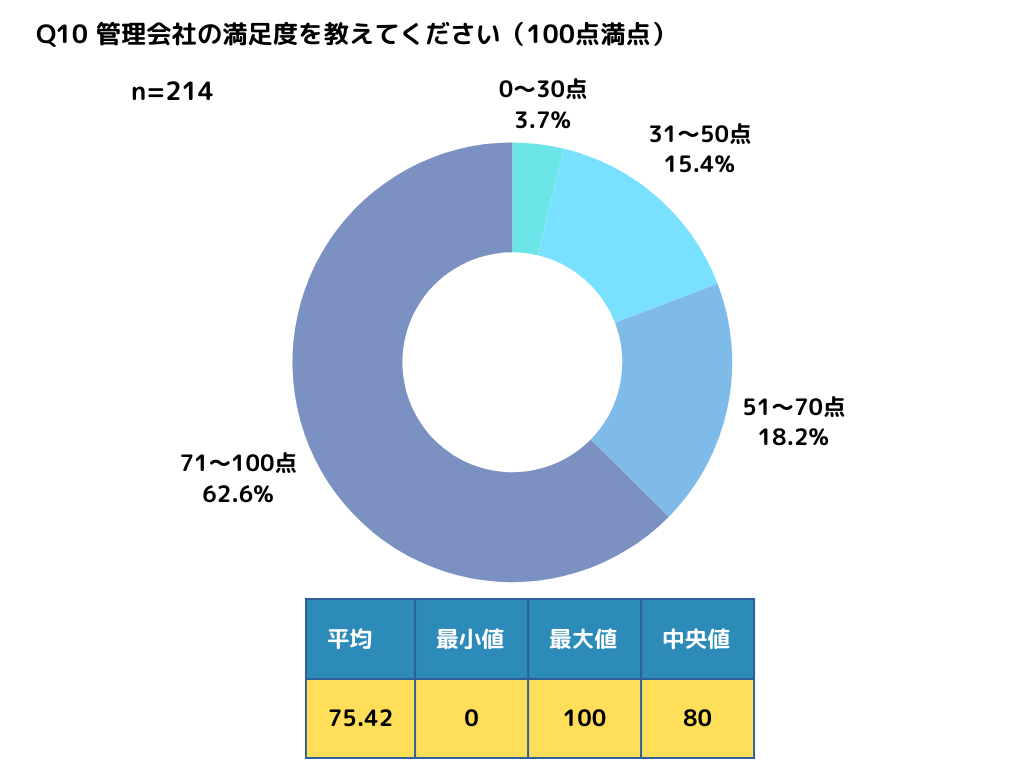

管理会社の満足度を教えてください(100点満点)

管理会社への満足度では、「71~100点」が62.6%と最も多く、「51~70点」が18.2%、「31~50点」が15.4%、「0~30点」が3.7%という結果でした。平均点は75.42点、中央値は80点と、比較的高い満足度が示されています。

この結果から、投資家の多くが管理会社のサービスに概ね満足していることがわかります。特に満足度が71点以上の高評価が6割以上を占めることは、管理会社の役割が投資成功の鍵を握っていることを示唆しています。

満足度の分布と課題

一方で、満足度が50点以下の低評価も約2割存在することから、管理会社のサービス品質にはばらつきがあることも伺えます。最小値が0点、最大値が100点と評価に大きな開きがあることからも、管理会社の選定が投資成功の重要な要素であることが読み取れます。

それぞれの満足度の理由

- 0点 融通が利かない、法律を盾にとって話にならない

- 25点 利益が生まれない

- 30点 賃借人が見つからない

- 80点 手数料が多いが大きな問題はないから

- 80点 対応が早めで管理についての苦情が少ない。

- 85点 毎月最新状態の写真を送付してもらうので、安心に任せるから

- 90点 管理会社毎の強みを活かしたリーシングや管理を行ってくれていると感じているため。

- 100点 対応が早いこと

- 100点 文句のつけようがないくらいに完璧な業務であり、月ごとに業務内容のチェックレポートを提出するだけでなく、見直しの提案もして頂いている。

|

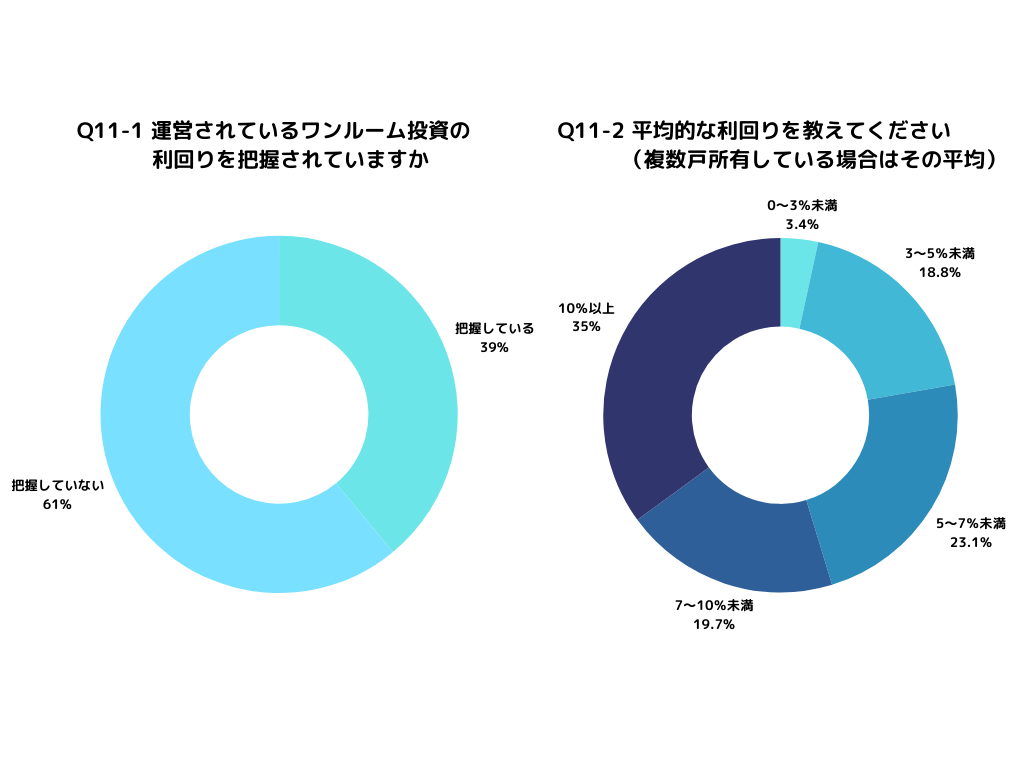

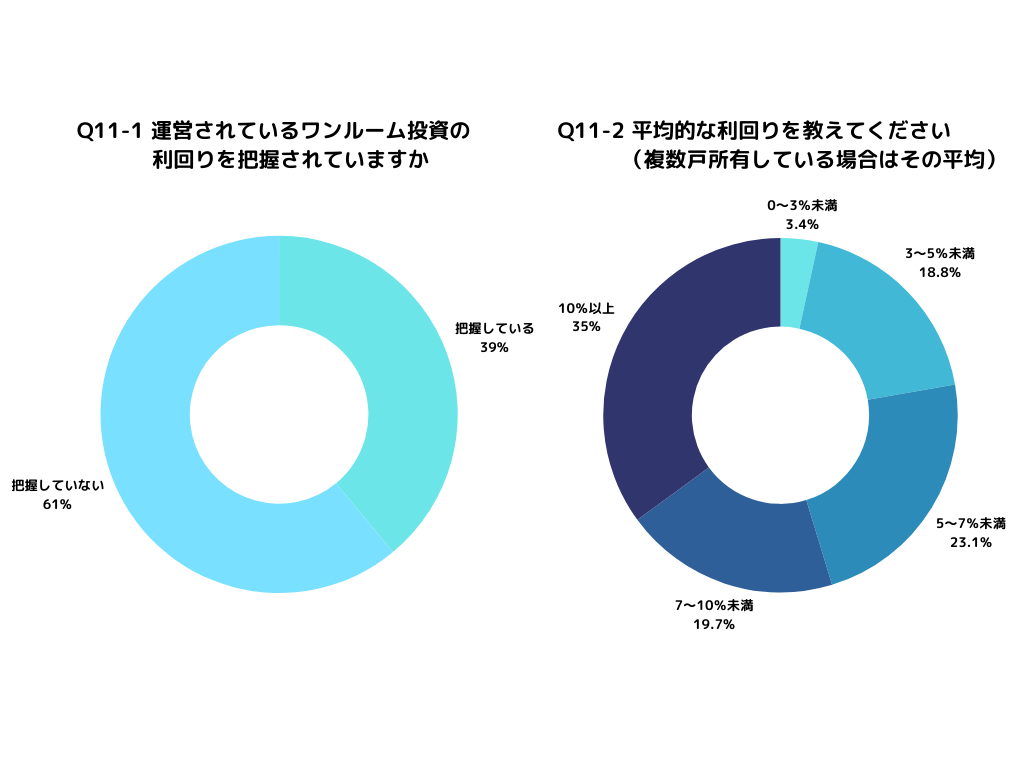

運営されているワンルームマンションの利回りを把握されていますか

利回り把握状況については、「把握していない」が61%と過半数を占め、「把握している」は39%にとどまっています。

利回り未把握が6割を超えることは、投資の成果を正確に評価できていない投資家が多いことを示しており、情報管理の重要性が浮き彫りになります。投資判断や物件の保有継続の判断において、利回りという基本的な指標を把握していないことは、投資家としての課題と言えるでしょう。

また、利回りを把握している投資家の中では、「10%以上」が34.0%と最も多く、「5~7%未満」が23.1%、「7~10%未満」が19.7%、「3~5%未満」が18.8%、「0~3%未満」が3.4%という結果でした。

利回りのバラつきが大きいことから、物件の立地や管理状態、融資条件によって収益性が大きく異なることがわかります。特に10%以上の高利回り物件を持つ投資家が3割以上存在することには注目です。

投資管理意識の課題

利回りを把握していない理由としては、投資に対する「どんぶり勘定」的な姿勢や、数値管理の重要性に対する認識不足が考えられます。また、複数物件を保有する投資家の場合、物件ごとの詳細な収支管理が煩雑になることも一因かもしれません。

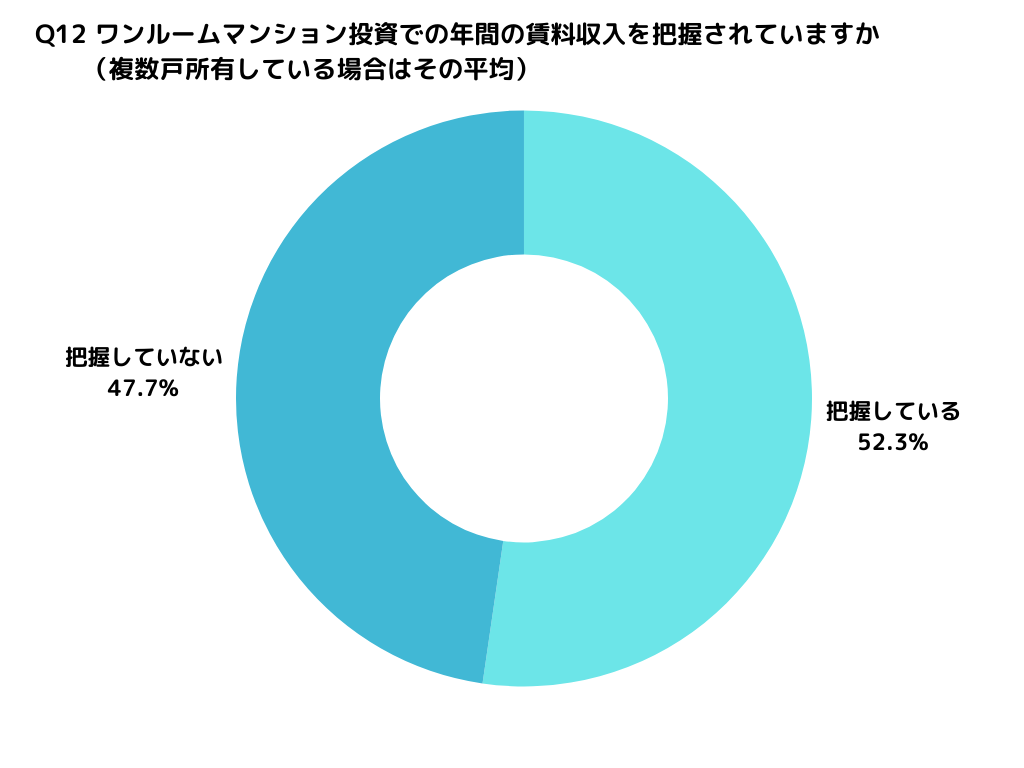

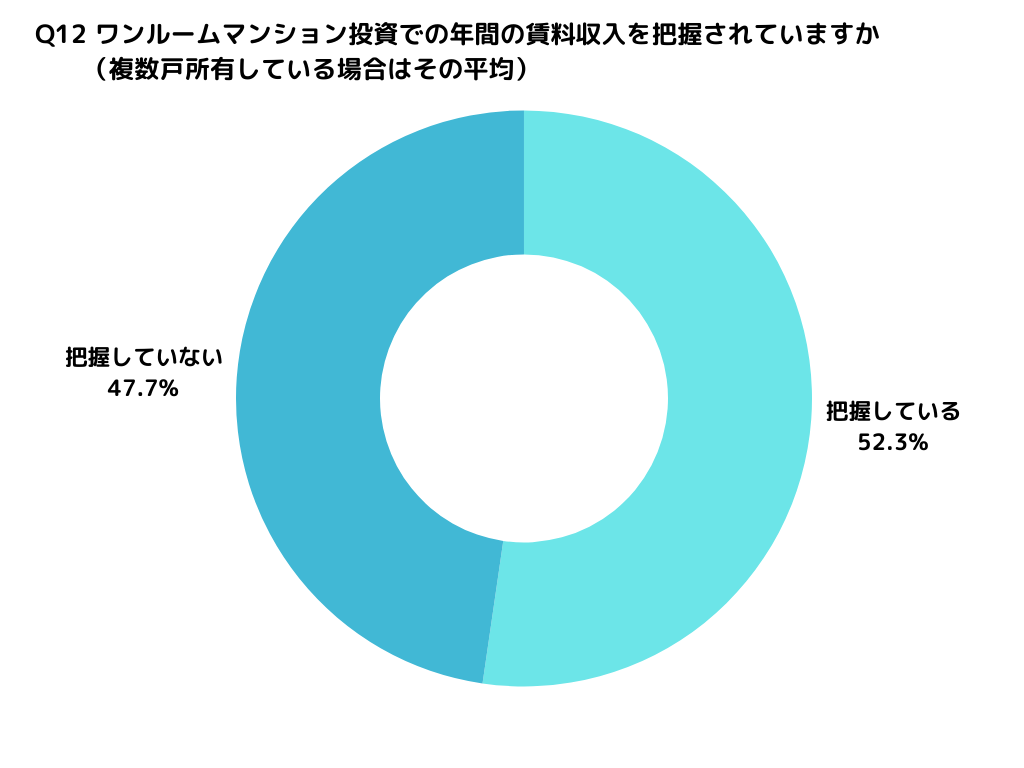

この結果は、Q12の賃料収入把握状況(把握している:52.3%)と比較すると興味深い傾向を示しています。賃料収入は把握しているものの、経費や物件価値を含めた総合的な利回り計算までは行っていない投資家が一定数存在することが推測されます。投資教育や管理ツールの普及によって、この課題を解決することが市場の健全な発展につながるでしょう。

ワンルームマンション投資での年間の賃料収入を把握されていますか

賃料収入の把握状況については、「把握している」が52.3%、「把握していない」が47.7%と、ほぼ半々に分かれています。

賃料収入の把握率が約半数という結果は、基本的な収入状況すら正確に把握していない投資家が少なくないことを示しています。Q11-1の利回り把握率(39%)と比較すると若干高いものの、投資管理の基本である収入把握すらできていないケースが約半数というのは注目すべき課題です。

投資管理の意識格差

賃料収入を把握している投資家と把握していない投資家の間には、投資への取り組み姿勢や意識に大きな差があると考えられます。把握している投資家は、より計画的かつ戦略的に投資活動を行っている可能性が高く、結果として投資の成否にも差が生じる可能性があります。

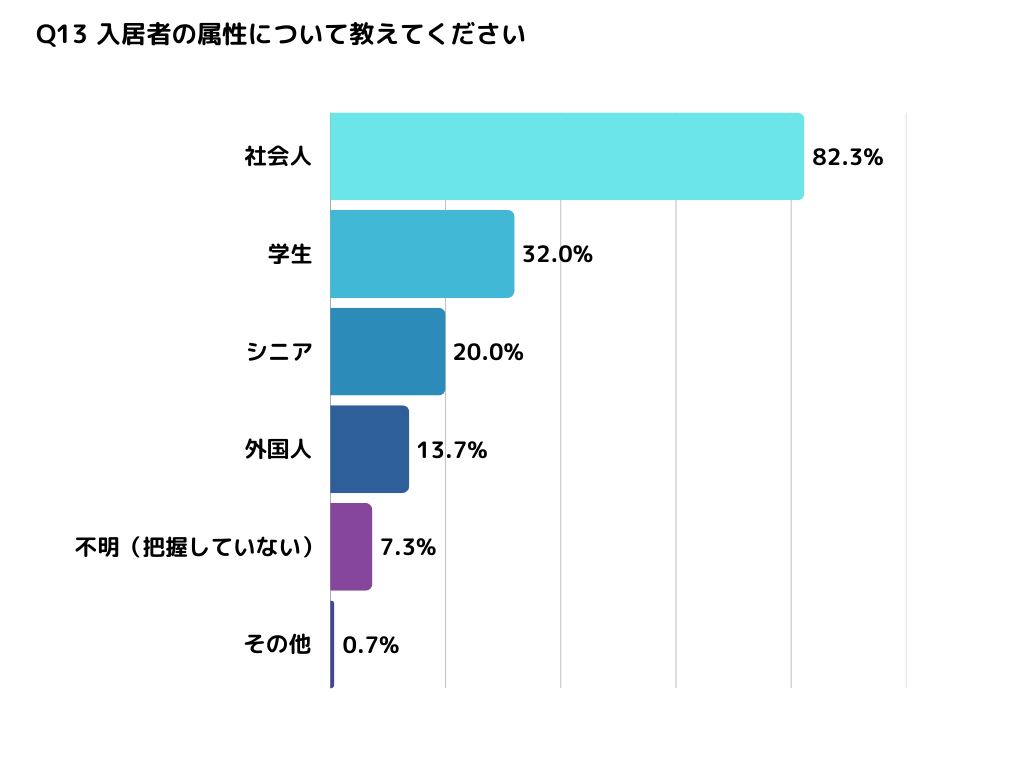

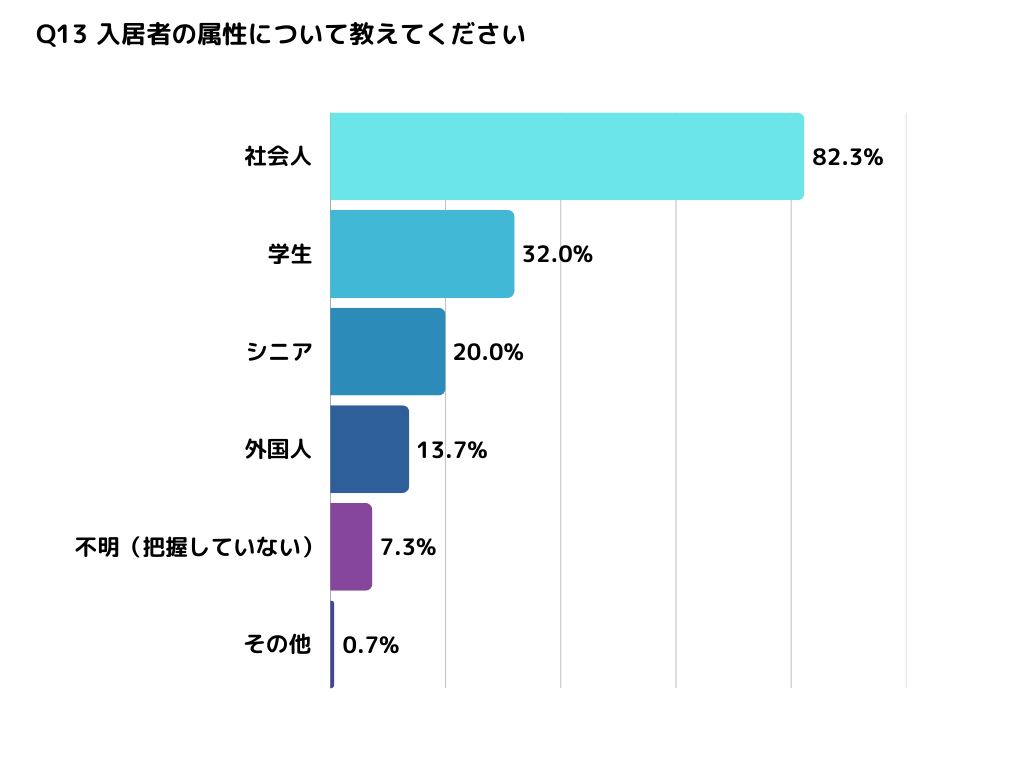

入居者の属性について教えてください

入居者の属性については、「社会人」が82.3%と圧倒的に多く、「学生」(32.0%)、「シニア」(20.0%)、「外国人」(13.7%)、「不明(把握していない)」(7.3%)、「その他」(0.7%)と続きます。

社会人が大多数を占めることは、ワンルームマンションが主に単身の社会人向けの住居として機能していることが伺えます。安定した収入を持つ社会人が主な入居者であることは、賃料の安定性という点でも投資家にとって好ましい状況と言えるでしょう。

入居者ターゲットの多様化

学生が32.0%と比較的高い割合を占める一方で、シニアも20.0%と無視できない割合であり、高齢化社会における単身高齢者の増加という社会的背景が影響していると考えられます。

外国人入居者が13.7%存在することも注目すべき点です。国際化の進展や外国人労働者の増加に伴い、外国人向け賃貸市場も拡大していることが伺えます。ただし、「不明(把握していない)」が7.3%あることから、一部の投資家は入居者の基本属性すら把握していないという課題も見られます。

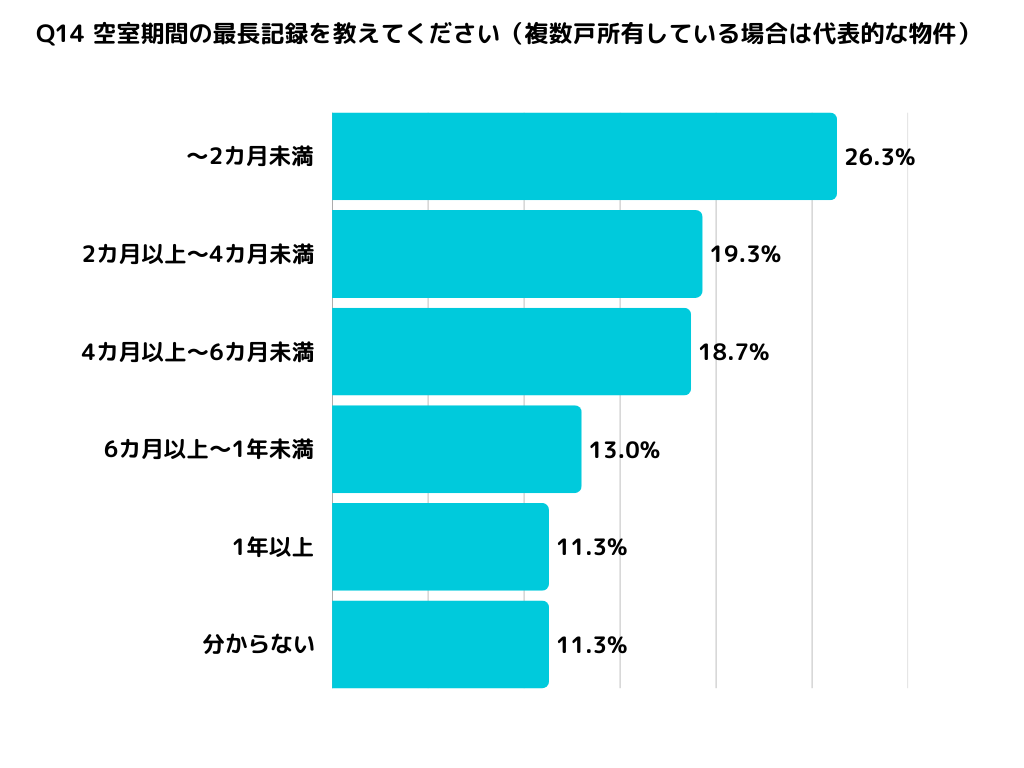

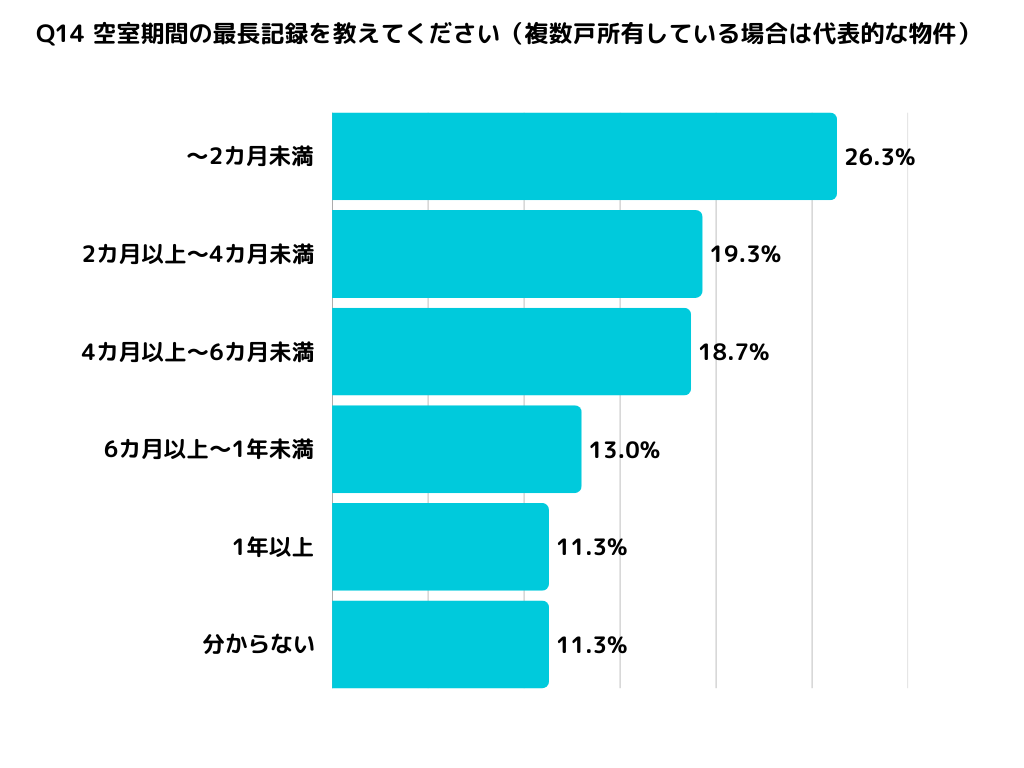

空室期間の最長記録を教えてください

空室期間の最長記録については、「~2カ月未満」が26.3%と最も多く、「2カ月以上~4カ月未満」が19.3%、「4カ月以上~6カ月未満」が18.7%と続きます。一方で、「6カ月以上~1年未満」が13.0%、「1年以上」が11.3%、「分からない」が11.3%という結果でした。

多くの物件では半年以内に入居者が決まる傾向がある一方で、1年以上空室が続くケースも1割以上存在することがわかります。「分からない」という回答が11.3%ある点も、投資管理の徹底度に課題がある投資家が少なくないことを示唆しています。

空室リスクの実態

空室期間の分布を詳しく見ると、約6割の物件が6カ月未満で入居者が決まっており、比較的スムーズに運営できていることがわかります。しかし、半年以上の長期空室を経験した物件も24.3%(「6カ月以上~1年未満」と「1年以上」の合計)と、約4分の1を占めています。

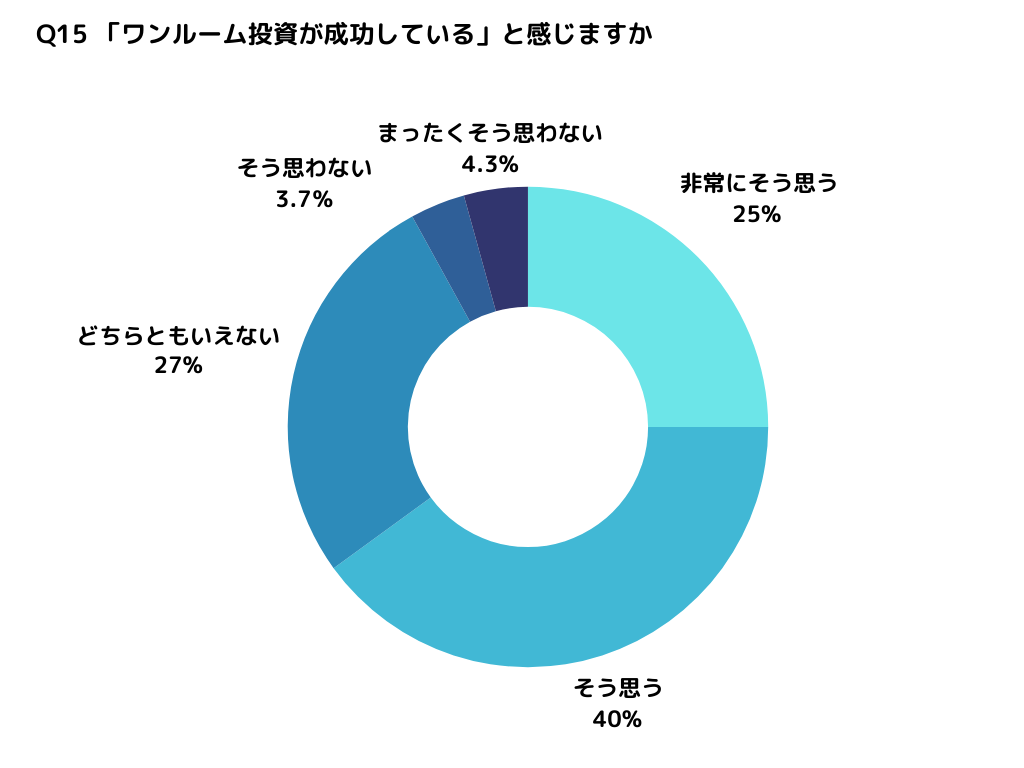

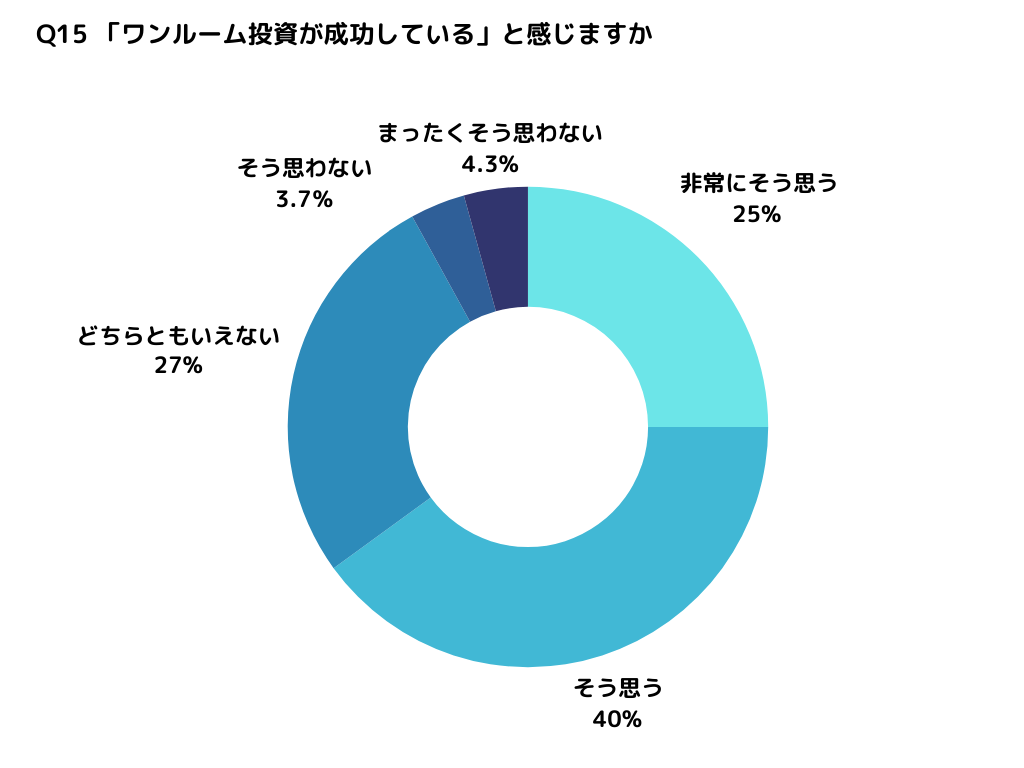

ワンルームマンション投資が成功していると感じますか

成功実感については、「非常にそう思う」が25%、「そう思う」が40%で、合計65%が成功を実感しています。一方で、「どちらとも言えない」が27%、「そう思わない」が3.7%、「まったく思わない」が4.3%と、課題を感じる投資家も一定数存在します。

成功率が65%と比較的高い数値を示しており、特に「非常にそう思う」という強い肯定が4分の1を占めることから、高い満足度を得ている投資家も少なくないことがわかります。

成功実感と投資実態のギャップ

一方で、「どちらとも言えない」という中立的な評価が27%あることは、期待通りの成果を得られていない投資家も相当数存在することを示しています。さらに、「そう思わない」「まったく思わない」という否定的な評価も合わせて8%存在することから、投資失敗のリスクも現実に存在することがわかります。

ここで注目すべきは、Q11-1で利回りを把握していない投資家が61%もいるにもかかわらず、成功実感は65%と高いことです。この矛盾は、客観的な数値に基づく判断ではなく、主観的な印象や期待値との比較で成功を判断している投資家が多いことを示唆しています。

収入を正確に把握していなくても「なんとなく上手くいっている」と感じている投資家も少なくないことが推測されます。こうした漠然とした成功体験は、市場環境が変化した際にリスクになる可能性があり、より厳密な収支管理が課題となっていることがわかります。

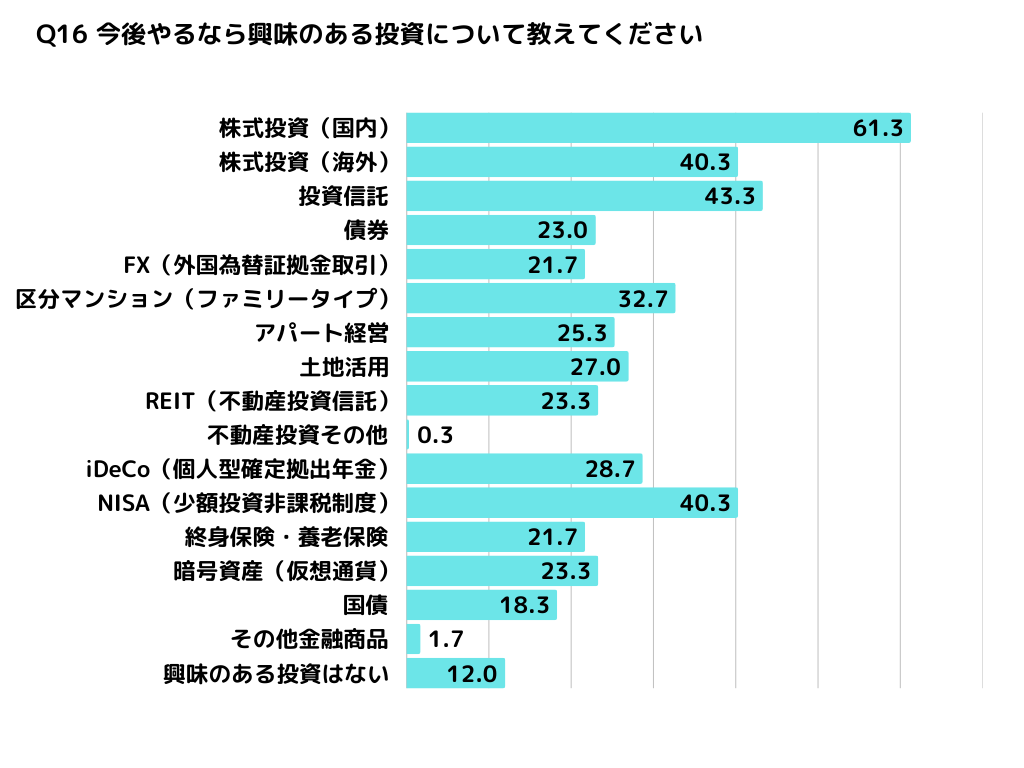

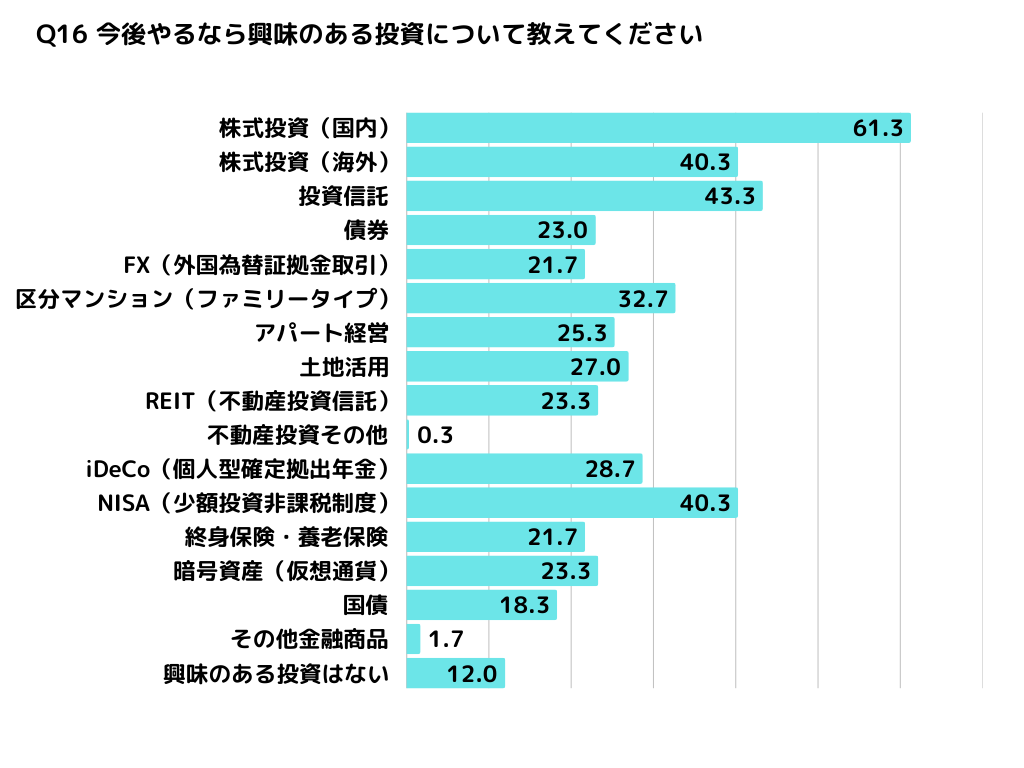

今後やるなら興味のある投資について教えてください

今後の投資関心については、「株式投資(国内)」が61.3%と最も高く、次いで「投資信託」(43.3%)、「株式投資(海外)」と「NISA」がともに40.3%と続きます。不動産関連では「区分マンション(ファミリータイプ)」(32.7%)が最も関心が高くなっています。

ワンルームマンション投資家が今後も積極的に資産運用を継続する意向を持っていることがわかります。特に国内株式への関心が最も高い点は、リスク分散や流動性の確保を意識した投資戦略を考えている投資家が多いことを示唆しています。

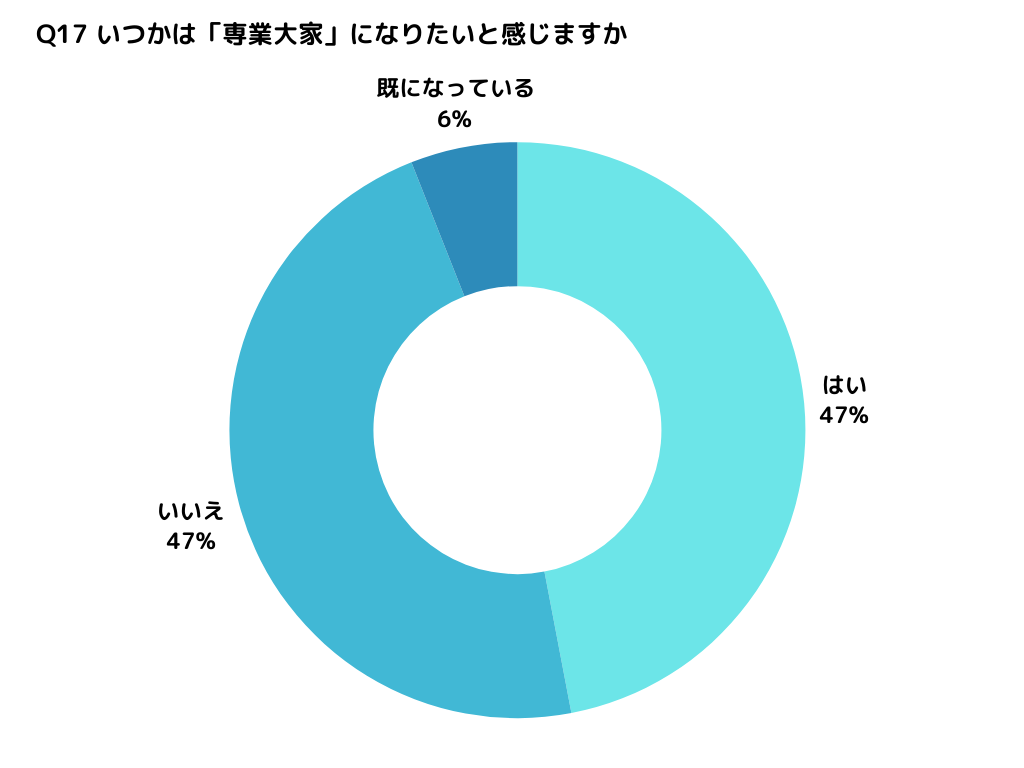

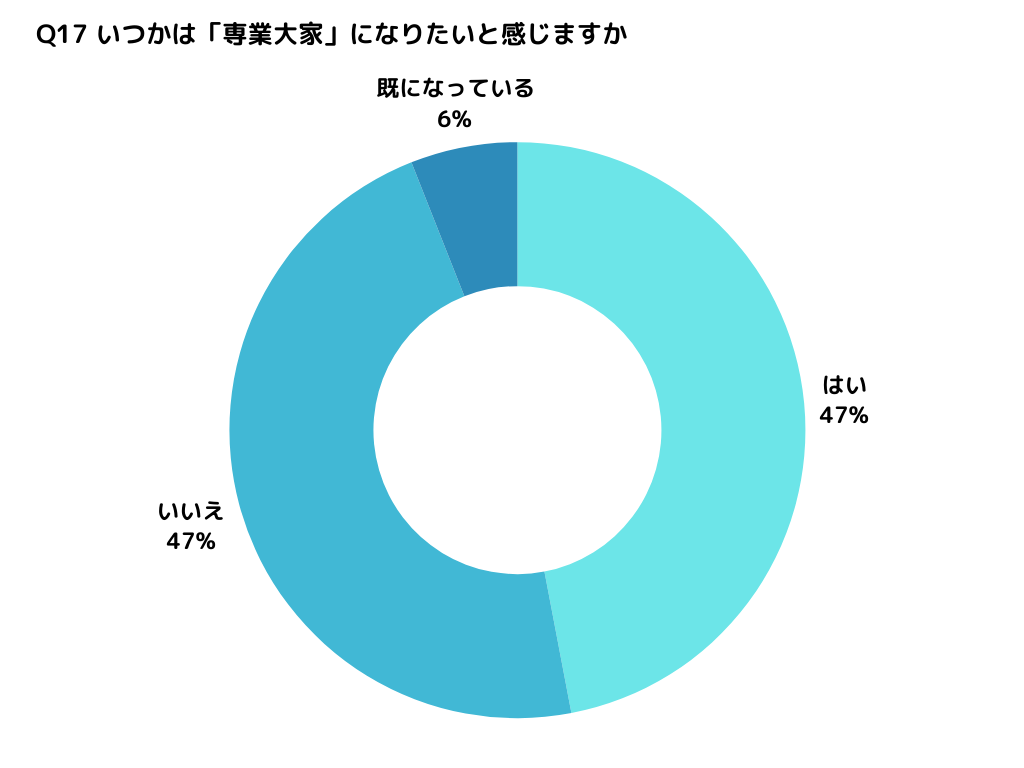

いつかは「専業大家」になりたいと感じますか

「専業大家」への志向については、「はい」と「いいえ」がともに47%と拮抗しており、「既になっている」が6%という結果でした。

ちょうど半数近くの投資家が将来的に専業大家になることを視野に入れていることは、不動産投資を副業ではなく本業として捉える志向が強いことを示しています。一方で、同じく半数近くが専業化を望んでいないことから、あくまで副収入源や資産形成手段として位置づけている投資家も多いことがわかります。

専業化の現実と課題

専業大家になるためには、安定した収入を得られる規模の物件ポートフォリオ構築が必要です。Q1の結果では平均保有戸数が6.76戸、中央値が2戸であることから、多くの投資家にとって専業化はまだ道半ばであることが推測されます。

既に専業大家になっている6%の投資家は、おそらく保有戸数が多い(もしくはワンルームマンション投資からさらにステップアップした)上位層と考えられます。Q1では11戸以上の大規模投資家が5.3%存在することが分かっており、この層が専業化を実現している可能性が高いでしょう。

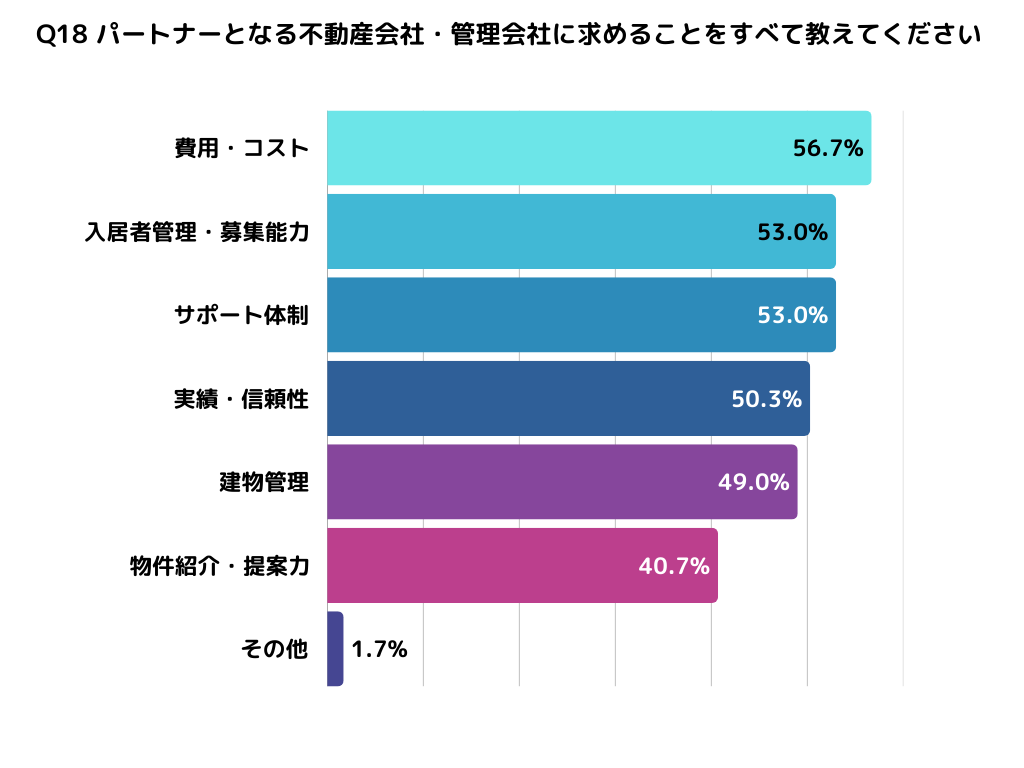

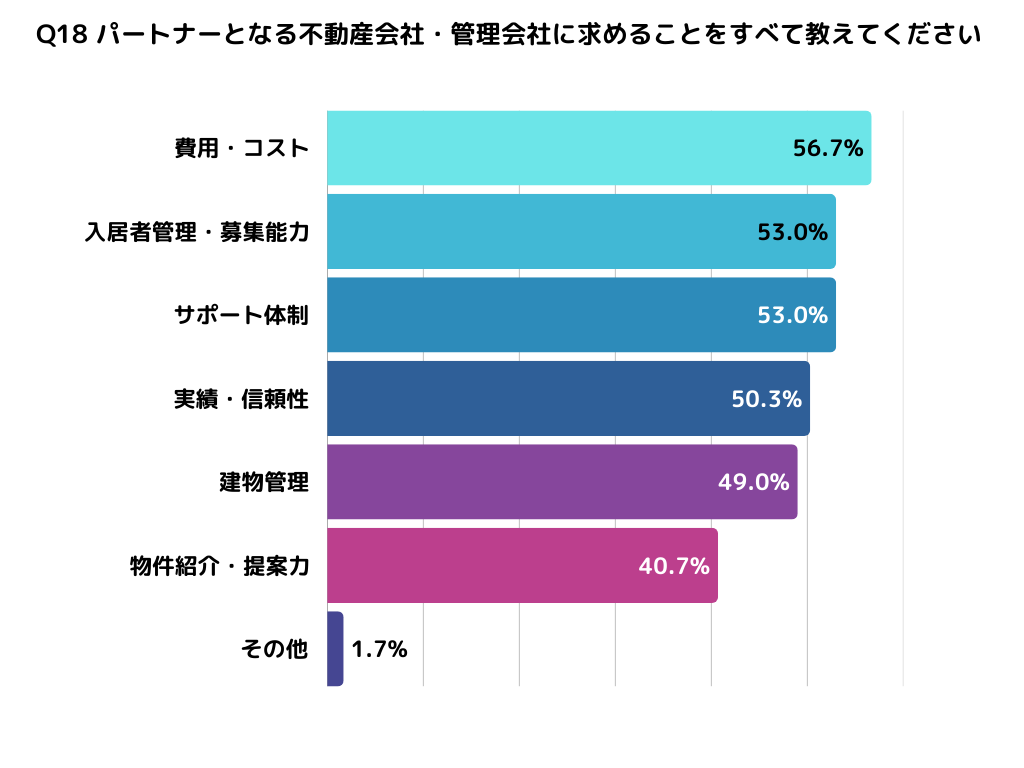

パートナーとなる不動産会社・管理会社に求めることをすべて教えてください

不動産会社・管理会社に求めることとしては、「費用・コスト」が56.7%と最も多く、「入居者管理・募集能力」と「サポート体制」がともに53.0%、「実績・信頼性」が50.3%、「建物管理」が49.0%と続きます。「物件紹介・提案力」も40.7%と高い割合を示しています。

投資家が不動産会社・管理会社に対して総合的なサポートを求めていることがわかります。特に費用対効果を重視する傾向が強く、管理手数料などのコストパフォーマンスが重要視されています。また、入居者の募集・管理能力もほぼ同等に重視されており、収益に直結する要素として高い関心を集めていることが伺えます。

信頼関係構築の重要性

「実績・信頼性」(50.3%)が上位に挙がっていることからも、長期的な信頼関係を築ける信頼できる企業を求める傾向が強いことがわかります。

「物件紹介・提案力」(40.7%)への期待も高いことから、単なる管理業務だけでなく、投資家のポートフォリオ拡大をサポートする役割も期待されていることがわかります。

課題とワンルームマンション投資成功のポイント

調査データから、ワンルームマンション投資における課題がいくつか浮き彫りになりました。まず、利回り未把握が61%(Q11-1)と高く、投資の成果を正確に評価できていない投資家が多いことが課題です。また、空室リスク(Q14)では、1年以上空室が続いた物件が11.3%あり、空室対策が重要な課題となっています。

さらに、投資管理の面では、賃料収入を把握していない投資家が47.7%(Q12)存在することも課題と言えるでしょう。適切な投資判断を行うためには、客観的な数値に基づいた分析や投資家の意識向上が必要である言えます。

ワンルームマンション投資成功のポイントは立地と管理

物件選択(Q6)では、立地条件(33.3%)が最も重視されていますが、管理の質(12.0%)や建物の品質(8.7%)も成功のカギとされています。管理会社への期待(Q18)では、費用(56.7%)や入居者管理・募集能力(53.0%)を重視する声が多く、投資初心者が増える中で、情報不足や管理の質がリスクにつながる可能性が指摘されます。

こうした課題に対応するためには、投資家自身の知識・スキル向上と、サポート体制の充実が求められます。

市場の進化と投資家の二極化

調査結果からは、ワンルームマンション投資市場における二極化傾向も見えてきます。一方には、1戸のみの小規模投資家(40.0%)が存在し、もう一方には10戸以上の大規模投資家(5.3%)が存在します。また、資金調達面でも、キャッシュ購入派(52%)とフルローン活用派(34.7%)という対照的なスタイルが共存しています。

市場の成熟に伴い、より専門的かつ多様な投資戦略が展開されるようになっており、それぞれの投資家層に適したサポートやソリューションの提供が求められています。

、国内株式投資が72.0%と最も多く、次いで投資信託(60.3%)、NISA(56.7%)、海外株式投資(38.0%)と続きます。不動産投資以外にも、積極的に資産運用を行っている投資家が多いことがわかります。

、国内株式投資が72.0%と最も多く、次いで投資信託(60.3%)、NISA(56.7%)、海外株式投資(38.0%)と続きます。不動産投資以外にも、積極的に資産運用を行っている投資家が多いことがわかります。

代表取締役伊藤幸弘

2020年に投資家が増加した要因として、やはりコロナ禍が大きな影響だと思います。在宅時間の増加により不動産への関心が高まり、住宅価格の上昇に引っ張られる形で投資市場も活発化しました。また経済的不安から、副収入確保や資産形成のための選択肢として不動産投資に目を向ける方が増えたのでしょう。さらに低金利で借入しやすい環境も後押ししました。

2018年頃から徐々に伸び始め、2020年に大きく伸張した後も高い水準が続いています。「老後2,000万円問題」など社会的背景も影響していると思います。

特に顕著なのは投資家の若年化です。以前は40〜50代で自宅購入後に余裕資金で始める方が中心でしたが、最近は20代後半から30代前半の方が急増しています。将来の収入不安やインフレへの懸念から、自分自身で生活を防衛する必要性を感じての選択なのかもしれません。